2025年3月21日

組織と個人の相互作用を紐解く:マルチレベル分析の活用(セミナーレポート)

ビジネスリサーチラボは、2025年2月にセミナー「組織と個人の相互作用を紐解く:マルチレベル分析の活用」を開催しました。

なぜ、同じ制度や施策を導入しても、部署によって効果に違いが生まれるのか。従業員の行動や意識は、どの程度まで職場環境の影響を受けているのか。こうした疑問に示唆を与える手法が「マルチレベル分析」です。

マルチレベル分析は、組織レベルと個人レベルのデータを同時に分析することで、従来の分析では見えなかった相互作用を明らかにし、より効果的な施策立案を可能にします。

本ウェビナーでは、人事データ分析の経験を豊富に有するビジネスリサーチラボの伊達洋駆と能渡真澄が講師を務めました。マルチレベル分析の基礎から実務での活用方法まで、事例とともに解説しました。

なぜ従来の分析手法では組織の実態を十分に捉えきれないのか、マルチレベル分析によって何が新たに見えてくるのか、そして分析結果をどのように人事施策に活かせるのかという点も説明しています。

組織と個人の関係性を深く理解し、より効果的な人事施策の立案・実行につなげるための新たな手法を、この機会にぜひ学んでいただければと思います。

※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。

マルチレベル分析の概要

能渡:

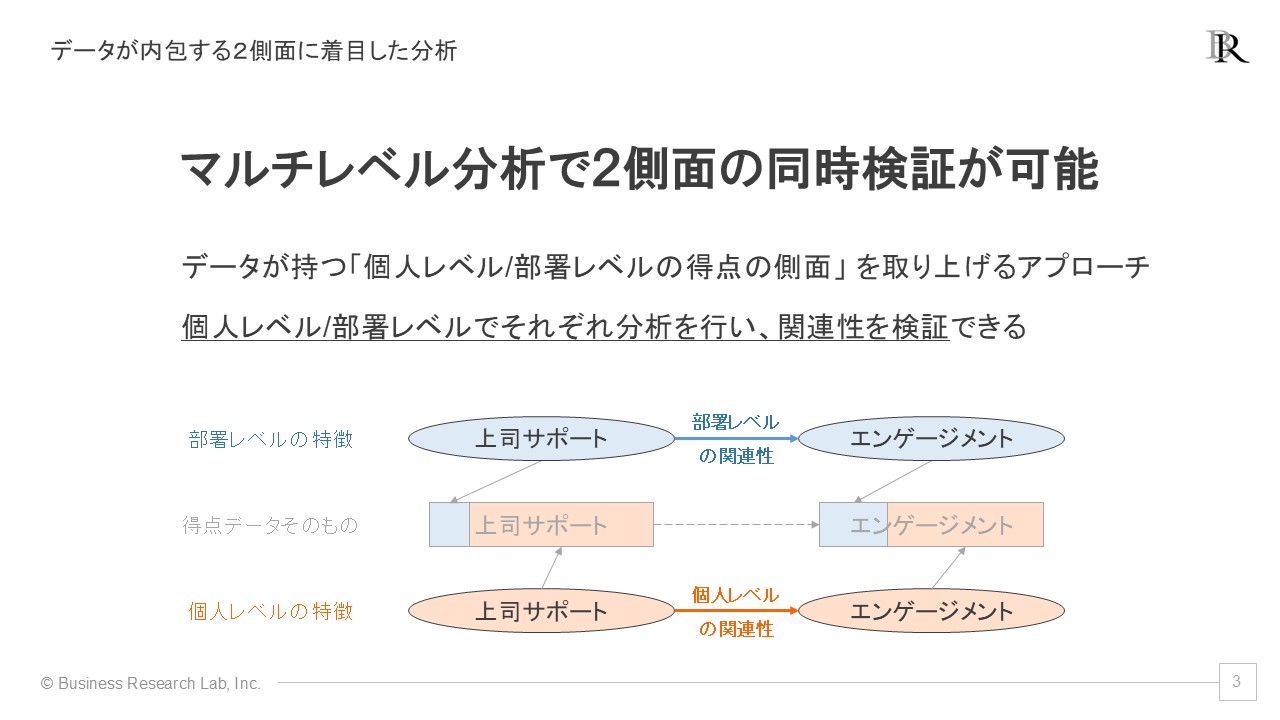

最初に、マルチレベル分析とは何か、この分析でどういったことが明らかになるかについて解説します。「マルチレベル分析」はマルチレベル・モデルを用いる分析手法の総称で、データ分析の際に、個々の回答者が所属する部署などグループの特徴と、個人それぞれの特徴という2つのレベルを分けて分析する手法です。

例えば、多くの企業では、従業員を対象としたサーベイを行っています。数名から数十名の従業員が回答するサーベイや、同じ従業員に定期的にアンケートを実施しているケースがあります。こうしたサーベイに対してマルチレベル分析を使うことで、より有用な検証が可能になります。具体的には、マルチレベル分析では「組織と個人の相互作用」を解明し、より効果的な対策の立案に繋げることができます。

例えば、「従業員のエンゲージメントを高める要因」を探るためサーベイを行った例を考えてみます。ここでは、要因の検証によく用いられる重回帰分析という方法で、「上司サポート」「同僚との対話」「競争的な職場風土」など複数の指標のうちどれが最も強く関連するかを調べたとしましょう。

重回帰分析で要因の検証をすると、大まかには「個々の従業員のエンゲージメントを高めるためには、それぞれに対してどういった対策が必要なのか」を示す分析結果が得られます。

このとき、各回答者が所属する部署情報がデータに含まれている場合、マルチレベル分析を活用すると各部署の特徴と個々人の特徴を区別して捉えて検証することができます。

マルチレベル分析が捉えるデータの特徴

マルチレベル分析では、各部署のエンゲージメントが高い・低いといった部署全体の特徴と、その部署内で個人のエンゲージメントが高い・低いといった従業員の特徴の2側面を切り分けて分析します。これにより、従業員個人に焦点を当てた通常の分析に加えて、部署ごとの特徴にも焦点を当てた分析が可能になります。

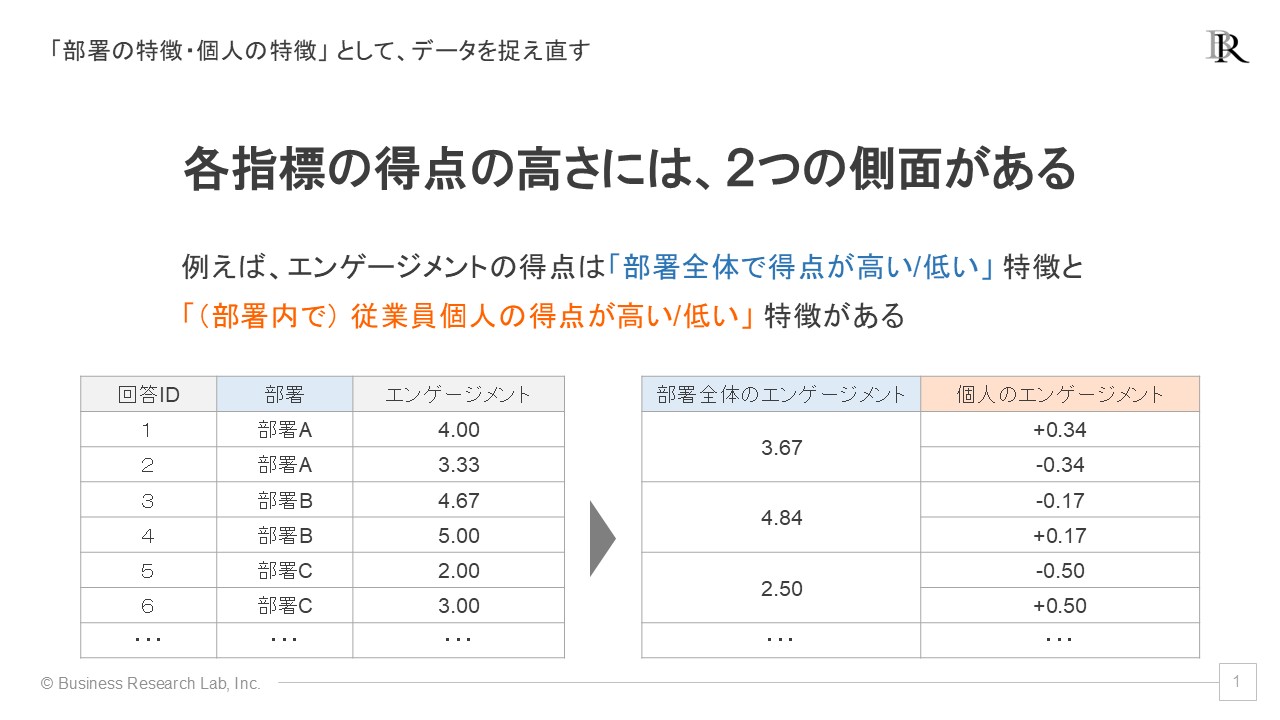

マルチレベル分析でそれが可能となるのは、普段測定しているサーベイのデータを通常とは異なる視点で捉え直しているためです。ここでは、エンゲージメント指標の得点を1~5点で測定した例でその捉え方を追ってみます。

例えば、このように各回答者のエンゲージメント指標の得点が部署データと共に測定されたとします。回答者ごとにエンゲージメントの高低が現れている様子が見て取れます。ここで、このデータについて部署ごとにエンゲージメントの平均(部署全体のエンゲージメント)を取ってみると、部署ごとにもエンゲージメントの高低にも特徴があることがわかります。部署Bはエンゲージメントの平均が高い、部署Cはやや伸び悩んでいる、といった具合です。

このように部署ごとに平均的な傾向がありますが、当然ながら、ある部署に所属している従業員全員がその平均と同じ値のエンゲージメント得点となっていることは、まずありません。部署の平均と同じエンゲージメント得点の値の従業員もいくらかいるでしょうが、そうでない従業員も多くいます。例えば、2人目の回答者は部署Aのエンゲージメント3.67点に対して少し低い、6人目は伸び悩む部署Cのエンゲージメント2.50点の中でもいくらか得点が高い、といった状態です。

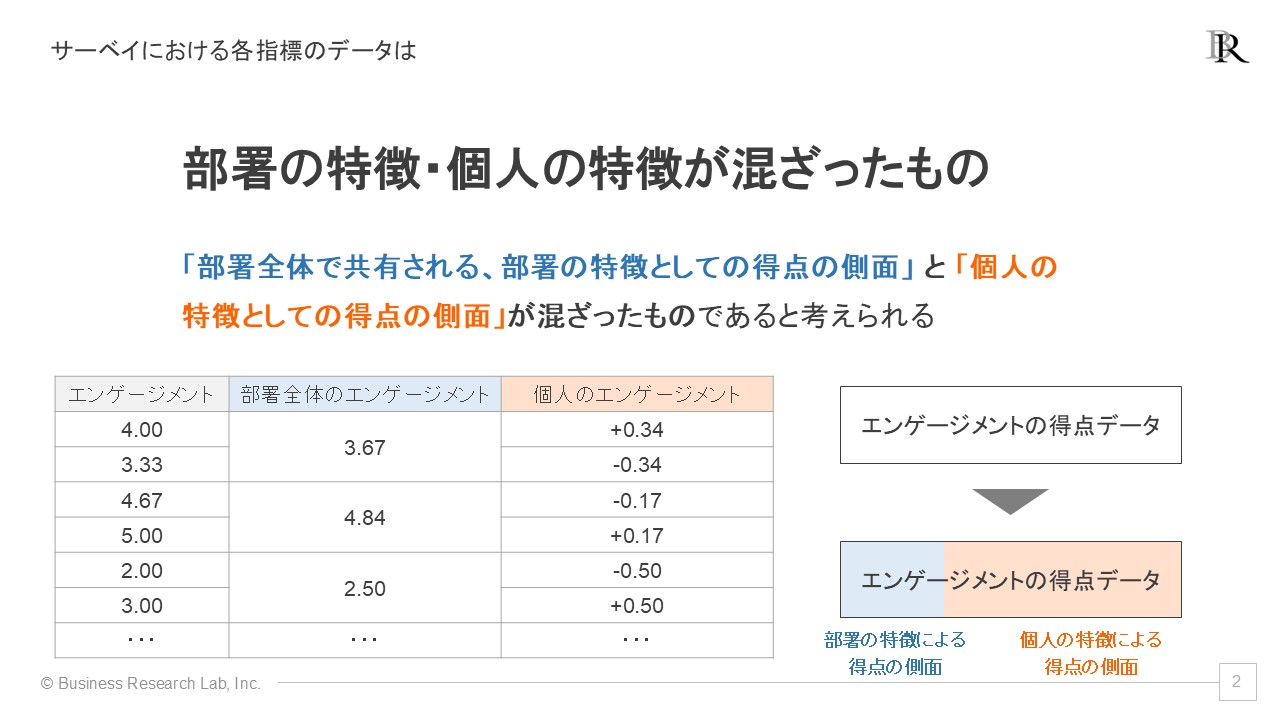

この捉え方から考えると、各回答者のエンゲージメント指標の得点は、所属している部署において共有されているエンゲージメントの側面と、個々人に独自な特徴としてのエンゲージメントの側面の2種類が合わさったものと捉えられます。このように、各回答者のデータを「その回答者が所属している集団レベルの側面」と「所属集団とは関係しない、各回答者に独自な個人レベルの側面」を切り分けるのがマルチレベル分析の特徴です。

そして、この2側面で捉え直すことで、「部署内で共有されている部署全体のエンゲージメント」と「部署における特徴とは異なる、個々の従業員のエンゲージメント」の側面を、統計的に分割して取り上げることができます。そうすることで、部署の特徴と個人の特徴を切り分けて同時に検証することが可能となるのです。

加えて、このマルチレベル分析の発想は、定期的なサーベイを行っている場合にも活かせます。定期的なサーベイでは、同じ従業員が複数年にわたり回答を行います。そのようなデータは、「複数回の回答全体に共通する、各従業員の平均的な特徴の側面」と「従業員の個人差に説明されない、個々のサーベイ回答に独自な時点ごとの回答特徴の側面」に分割できます。そのように捉え直すことで、「個々の従業員の平均的な特徴(個人差)」と「各従業員の中で年ごとにどう変わっていったのか(変化・成長)」を分けて捉えることができ、各指標の成長を生んだ要因などを分析することも可能です。

以上のように、普段測定しているデータについて、回答者が所属している集団や、複数回回答した個人で複数の回答データをくくり、2つの側面に分けて捉え直すことがマルチレベル分析の特徴です。

マルチレベル分析の前提条件

マルチレベル分析は、先の図の青色の側面である「部署の特徴による得点の側面」が存在していることが前提となります。部署の特徴を分析しようと考えても、そもそも部署の特徴による側面が存在しない、つまり「注目している指標に部署ごとの違いが特にない」ならば、部署間で異なる特徴を加味した分析をする意味がありません。そのため、マルチレベル分析を行う際は、部署の特徴による得点の側面が存在しているかを最初に確認する必要があるのです。

それを検証するため、「級内相関」または「デザイン・エフェクト」といった指標がよく用いられます。級内相関は、ある指標の得点内に含まれる部署の特徴による側面の割合を指します。先の図における、エンゲージメントの得点データ全体に対して青色が何%あるかを表しています。デザイン・エフェクトは、部署の平均的な人数など、各グループに含まれるサンプルサイズの平均で級内相関を重みづけた指標です。一般的な基準として、級内相関が0.10、デザイン・エフェクトが2.00を超える場合、部署の特徴が十分に存在すると判断され、マルチレベル分析を適用可能だと判断されます。

マルチレベル分析でわかること

マルチレベル分析を用いると、従来のサーベイにおける分析結果に加えて、様々なことを実証することができます。1つ目は、部署レベルと個人レベルで、それぞれに有効な要因を検証できます。例えば、「部署全体においてエンゲージメントを高めていくには、部署全体の同僚間の対話を増やすことの効果が大きい。一方、個々の従業員のエンゲージメントを高めるには、一人一人への上司サポートを増やすことが有効である」といった結果を得ることができます。その検証では階層線形モデルやマルチレベル構造方程式モデルと呼ばれる手法がよく用いられ、重回帰分析や通常の構造方程式モデル[1]と同じような分析結果が部署レベルと個人レベルでそれぞれ得られます。

2つ目は、定期的なサーベイの間で生じた各指標の変化の要因を分析できます。例えば、「対人スキルが向上した人ほどエンゲージメントが向上する。また、組織満足度が一貫して高い人は、サーベイごとでエンゲージメントが高まっていきやすい」といったことが分析で明らかになります。この検証ができるマルチレベル分析としては、潜在成長曲線モデルや潜在差得点モデル[2]が有名です。

3つ目として、「部署の特徴が、個人レベルの要因の影響力を変える」といった効果も検証できます。これはクロスレベル交互作用[3]と呼ばれ、マルチレベル分析で検証できる独自な効果のひとつです。例えば、「競争的な職場風土がある部署ほど、個々の従業員に対する上司サポートが各々のエンゲージメントに及ぼす影響が強くなる」といったことを検証できます。この検証は、階層線形モデルにおいて個人レベルで推定される傾きに部署による違い(変量効果)を加えることで分析できます。

このように、マルチレベル分析を活用することで、部署全体向けの施策と個人向けの施策を明確に分けて立案できるほか、定期的に実施するサーベイのデータからも、より深い洞察を得ることが可能になるのです。

マルチレベル分析の実践的意義:3つのケースを参考に

伊達:

現代のビジネスにおいて、より科学的なアプローチでの人材マネジメントが求められています。直感や経験則に頼った意思決定だけでは、複雑化する組織の課題に十分に対応できなくなってきているのです。

その中で、マルチレベル分析は注目に値する手法です。この分析手法の特徴は、例えば、これまで別々に扱われてきた「個人レベルのデータ」と「組織レベルのデータ」を統合的に分析できる点にあります。個人のパフォーマンスと組織風土の関係性、あるいは時系列での変化と個人差の両方を同時に分析することで、実態に即した知見を得ることができます。

私のパートでは、人事データ分析におけるマルチレベル分析の可能性について、3つのケースを通じて紹介します。これらのケースを通じて、精緻な人材マネジメントの実現に向けたマルチレベル分析の可能性を理解していただければ幸いです。

ケース1

組織サーベイにおいて、「個人のエンゲージメントスコア」のみを見て施策を考えていませんか。しかし、例えば、チーム全体のエンゲージメント(集団レベル)が高い場合、個人のエンゲージメントが低くても、チームとしてのパフォーマンスは維持されることがあります。

ある企業の全社員を対象とした組織サーベイのデータを分析したケースを挙げてみましょう。まず、個人のエンゲージメントスコアを計測し、その後チームごとの平均値を算出しました[4]。ここで重要なのは、個人レベルの値とチームレベルの値を分けて考えることです。

階層線形モデルを用いて、個人の値とチームの値を別々に扱い、それぞれがパフォーマンスにどのように影響を与えているかを検討します。例えば、あるチームメンバーのエンゲージメントスコアが低くても、そのチーム全体の平均的なエンゲージメントが高ければ、そのメンバーのパフォーマンスは予想以上に良いかもしれません。

分析の結果、個人のエンゲージメントスコアとチームの平均エンゲージメントスコアの間には、有意な交互作用が見られました。具体的には、チームの平均エンゲージメントが高い場合、個人のエンゲージメントが低めでもパフォーマンスへの悪影響は緩和されることが分かりました[5]。

これは実務的には重要な発見でしょう。個人のエンゲージメント向上に焦点を当てるだけでなく、チーム全体のエンゲージメントを高める施策も同時に重要だということを示唆しているからです。例えば、チームビルディングやチーム単位での目標設定など、チーム全体を対象とした施策の有効性が裏付けられたと言えます。

ケース2

パルスサーベイを実施する企業が増えていますが、その結果を「スコアの高低」だけで判断しがちです。しかし、より重要なのは、個人ごとの「エンゲージメントの変化の仕方」です。この変化を深く理解するために、マルチレベル分析を用いた「潜在成長曲線モデル」という手法を用いたケースを取り上げてみましょう。

この分析の特徴は、時間の経過に伴う変化を、個人ごとに異なるパターンとして捉えることができる点です。例えば、入社1年目の社員のエンゲージメントの変化と、ベテラン社員のエンゲージメントの変化は、異なるパターンを示すかもしれません。

分析では、月に1回のペースで実施されたパルスサーベイのデータを使用し、各個人の変化を追跡しました。統計モデルでは、「切片」(初期値)と「傾き」(変化の大きさ)を個人ごとに推定します。これによって、「どのような特性を持つ人が、どのようなパターンで変化するのか」を明らかにすることができます。

分析の結果、年齢が高い社員ほど、エンゲージメントの変動が小さい傾向が確認されました。経験を積んだ社員ほど、仕事への向き合い方が安定していることを示唆しています。

個人内での変化に関しては、直属の上司からのフィードバック頻度と仕事負荷の変動が、エンゲージメントの変化に有意な影響を与えることが分かりました。特に、仕事負荷が増加した後の2-3ヶ月間は、エンゲージメントが低下するリスクが高まることが示されました。

これらの知見に基づいて、若手社員に対しては、より頻繁なフィードバックとサポートを提供し、エンゲージメントの向上を図ることができるでしょう。仕事負荷の変動が予想される場合は、事前に支援体制を整えることで、エンゲージメントの低下を防ぐこともできます。

ケース3

このケースでは、従業員の特性と職場環境との相互作用について分析しました。一般的に、自主性の高さは良い特性とされていますが、すべての職場環境で同じように効果を発揮するわけではありません。

分析では、マルチレベル構造方程式モデリングという手法を用いました。この手法によって、個人の特性(自主性)と職場環境(自由度)の交互作用を検証することができます。

具体的には、全社員を対象とした適性検査のデータと、職場環境に関するサーベイデータを組み合わせて分析を行いました。自主性は適性検査のスコアから、職場の自由度は部署ごとのサーベイ結果から測定しています。

分析の結果、社員の自主性と職場の自由度との間に有意な交互作用が確認されました[6]。自由度の高い職場では、自主性が高い人ほどエンゲージメントとパフォーマンスが高まる傾向が強く見られました。一方、指示が明確で自由度の低い職場では、自主性の高さはさほど重要な要因とはならないことが分かりました。

こうした結果は、人材配置に示唆を与えます。職場環境の自由度を測定し、それに基づいて人材を配置することが重要です。高い自主性を持つ人材は、自由度の高い環境に配置することで、その能力を最大限に発揮できる可能性が高まります。

また、採用方針にも活用できます。例えば、自由度の高い部署で人材を募集する場合は、自主性の高さを選考基準として設定することが効果的かもしれません。

実践的な意味

マルチレベル分析を用いることで、人事施策の立案と実行が、3つの点でより効果的になります。これまでのケースと照合しつつ、その可能性を見ていきましょう。

第一に、「個人」と「チーム」の両方を見据えた施策が打てるようになります。ケース1では、個人のエンゲージメントが低くても、チーム全体のエンゲージメントが高ければパフォーマンスは維持される可能性があることが示されました。

これは重要な示唆となります。例えば、メンバーの成果が上がらない時、その人だけに面談を重ねるのではなく、チーム全体の活性化も同時に図る、といった複数の施策を組み合わせることの重要性が、データで確認できる可能性があるのです。

第二に、問題が起きる前に手を打てるようになります。ケース2からは、エンゲージメントの変化には個人差があり、特に仕事量が増えた後の2-3ヶ月は注意が必要かもしれないことが示唆されました。

このような知見が得られれば、例えば繁忙期が近づいてきた時に、事前にメンバーのケアを強化したり、若手社員に丁寧なサポートを提供したりといった、先回りの対応を検討できます。「問題が起きてから対処する」から「起きる前に防ぐ」という人材マネジメントの可能性が広がります。

第三に、「その人」と「その職場」の相性を考えた人材配置ができるようになります。ケース3で示されたように、自主性の高い人は、自由度の高い職場で特に力を発揮する可能性があります。

この種の知見は人材配置の検討に活かせます。例えば、新規事業部門には自主性の高い人を配置する、逆に指示が明確な職場では、必ずしも自主性の高さにこだわる必要はない、といった具合です。「その人の持ち味」と「職場の特徴」の組み合わせを、データに基づいて考えられるようになります。

このように、マルチレベル分析は、人事部門の意思決定の質を高める可能性を秘めています。「なんとなく」や「経験則」に頼りがちだった人材マネジメントの領域に、複雑な組織の実態をしっかりと捉えた視点をもたらすことで、効果の高い施策を検討できるようになるのです。

Q&A

Q:マルチレベル分析の実践的な要素はよく理解できたものの、マルチレベル分析に有効なデータかどうかの判断が難しい。社内に膨大なサーベイ結果のデータがあるが、どう整理や判断をすればいいのでしょうか。

能渡:

マルチレベル分析で使えるデータかどうかを判断するのは簡単ではありません。まず大切なのは、部署やチームなど「階層」の情報がきちんと含まれているかどうかです。こうした情報がないとマルチレベル分析はできません。

そのうえで、部署レベルで対策を打ちたいのか、個人レベルで対策を打ちたいのかといった「対策の可能性」があるかどうかを考えることも重要です。なぜなら、部署ごとの分析をしても、部署レベルで何の施策も打てないのであれば、分析してもあまり意味がなくなってしまうからです。

統計的な観点として、実際に分析を試してみる方法もあります。級内相関やデザイン・エフェクトといった指標を見て、組織レベルで差があるかを確認し、「これならマルチレベル分析が可能だ」と判断するパターンです。

Q:マルチレベル分析を行うには、個人のデータが毎回同じIDで紐づいていなければならないのでしょうか。

能渡:

個人データの紐づけということで、「変化を分析したいときに、同じ人のデータを追跡する必要があるか」というご質問だと理解しました。その場合は、IDで紐づいている必要があります。例えば、ある社員が1年ごとにサーベイに回答していて、その変化を見たい場合、同じ個人に同じIDを割り振っていなければ分析は困難です。誰がどの回答をしているかがわからないと、個人ごとの変化は追えないからです。

伊達:

本来は個人のデータが紐づいているほうが、個人差やその変化を豊かに分析できます。ただ、匿名でサーベイを実施している企業もあります。そういう場合は、たとえば「課」「係」「チーム」単位のIDを照合するなどすれば、階層を見出すことは可能です。

Q:マルチレベル分析を行う際には、どのくらいの人数や部署数が必要でしょうか。

能渡:

私の感覚では、まず全体の人数として、最低限150人程度、できれば200人以上、さらに安定させるには300人以上あると望ましいと考えています。

加えて、部署やチームといった集団の数も大切で、「少なくとも20件以上、できれば30件以上あると分析が安定する」と言われます。なお、各部署の中に3人以上はいるほうが良いでしょう。マルチレベル分析では、部署ごとの平均的な特徴とその中での個人の特徴がとらえた分析ですが、1人だけだと部署内で個人のばらつきを見られませんし、2人だけでも十分な変動をとらえにくいので、少なくとも3人以上はほしい、というところです。

脚注

[1] 構造方程式モデルについての解説は、当社コラム『構造方程式モデリングとは何か 指標の全体像を描くプロセスモデルを解析する(セミナーレポート)』をご覧ください。

[2] 潜在差得点モデルについては、当社コラム『潜在差得点モデルとは何か』でくわしく解説しています。

[3] 交互作用は「特定の2指標間で見られる関連性が、第三の指標の状態によって違ってくる」効果を表し、調整効果とも呼ばれます。クロスレベルでない調整効果については、当社コラム『調整効果とは何か 影響指標の影響力を変える要因の検証』で解説しています。

[4] グループ平均は、個人データを集約して集団レベルの効果を捉えるために用いられていますが、その算出方法には注意が必要です。各グループ内の個々の値のばらつきを考慮し、全体平均との差異や群内中心化の手法を適用することで、交互作用の解釈が明確になり、結果の信頼性が向上します。

[5] マルチレベル分析で観察された関係性は、必ずしも因果関係を示すものではありません。例えば、チームの平均エンゲージメントと個人のパフォーマンスの関係には、第三の要因が影響している可能性や、パフォーマンスの高さがエンゲージメントを高めているという逆の因果関係の可能性も考慮する必要があります。

[6] クロスレベル交互作用を解釈する際は、生態学的誤謬(集団レベルで観察された関係性を個人レベルに適用する誤り)や、原子論的誤謬(個人レベルの関係性を集団レベルに一般化する誤り)に注意が必要です。

登壇者

伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。

能渡 真澄

能渡 真澄

株式会社ビジネスリサーチラボ チーフフェロー。信州大学人文学部卒業、信州大学大学院人文科学研究科修士課程修了。修士(文学)。価値観の多様化が進む現代における個人のアイデンティティや自己意識の在り方を、他者との相互作用や対人関係の変容から明らかにする理論研究や実証研究を行っている。高いデータ解析技術を有しており、通常では捉えることが困難な、様々なデータの背後にある特徴や関係性を分析・可視化し、その実態を把握する支援を行っている。