2023年10月18日

帰属意識が高いのは良いことか?個人と組織の関係を見つめ直す(セミナーレポート)

ビジネスリサーチラボは、2023年9月にセミナー「帰属意識が高いのは良いことか? 個人と組織の関係を見つめ直す」を開催しました。

社員の「帰属意識」と聞いて、どんなイメージを持つでしょうか。「古くさい」「やはり帰属意識は大事」など、意見が分かれるかもしれません。環境の変化の激しい現代は、帰属意識について見直すタイミングといえます。

そこで本セミナーでは、帰属意識に関する客観的なエビデンスをもとに、組織と個人の関係について考えました。講師は当社代表取締役の伊達洋駆と、フェローの藤井貴之が務めました。

初めに藤井が、学術的な概念を元に、帰属意識の5つの側面を紹介しました。続いて伊達からは帰属意識の副作用と、今後目指すべき組織と個人の関係性について解説しました。

※レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。

帰属意識に関する学術的な概念

1. 組織コミットメント

藤井:

帰属意識に関連する概念として、まず「組織コミットメント」を紹介します。帰属意識とは、一般的に、所属する団体や会社に自分が強く結びついている感覚を指します。この感覚に関する研究でよく議論されるのが、組織コミットメントです。

組織コミットメントとは、自分の会社や団体に対する愛着や忠誠心を表す程度です。主に「組織とどれだけ密接に関わっているか」と定義されています[1]。

ご自身の組織コミットメントがどれくらい強いかを知るためには、いくつかの質問に答えてみるといいでしょう。以下の質問に「はい」と答えられた場合、この傾向が高いと言えます。

- 「この会社の問題は自分自身の問題と同じように感じられるか?」

- 「この会社に愛着を感じているか?」

- 「もし可能なら、今の会社で将来も働き続けたいと思うか?」

他にも、自分の会社が他社から批評されたとき、それを自分事のように感じて怒る人や、自分の会社がいかに素晴らしいかを他人に広めようとする人も、組織への愛着が高いと言えます。

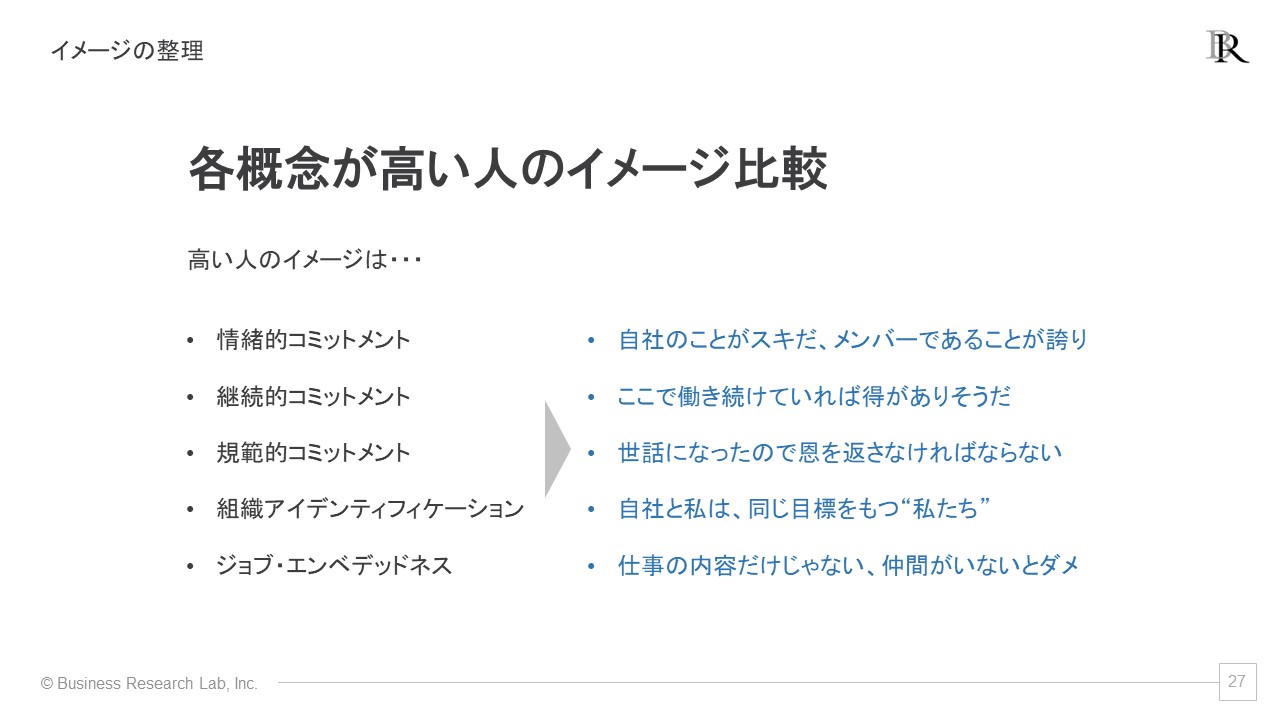

組織コミットメントは、3つの側面から成り立っています[2]。1つ目は「情緒的コミットメント」です。これは、組織と従業員の心のつながりであり、会社や団体が大好きで、そこで働きたいと強く思っている度合いです。具体例としては、自分が働いている会社のいいところを友達や家族に自慢するような人です。

2つ目は「継続的コミットメント」です。これは、得られるものと失うもののバランスを考える側面であり、今の会社を辞めると損するような気がするので働き続けようとする度合いです。例えば、「昇進のチャンスが近いから、今辞めるわけにはいかない」と考えている人がこれに当たります。

3つ目は「規範的コミットメント」です。これは義務感ともいえる側面で、会社や上司に感謝しているから、責任を感じて働き続けようとする度合いです。例としては、「この会社にはたくさんお世話になったから、しっかりと働いて恩返しをしたい」と思っている人が考えられます。

3つの側面にどれだけ当てはまるかにより、全体としての「組織コミットメント」の度合いが決まります。このように側面を分けて考えると、自分はどの部分が強いのか、あるいは弱いのかがよく分かります。

2. 組織コミットメント以外の概念

続いて、帰属意識を表す他の概念を紹介します。一つ目は「組織アイデンティフィケーション」です。これは、個人の目標と組織の目標が統合している度合いを捉えた概念です。

組織アイデンティフィケーションは、組織コミットメントと似ているところがありますが、結びつく要因が異なるため、別の概念であると報告されています[3][4]。

組織アイデンティフィケーションが高い人について考えてみると、例えば、以下のような特徴がある人が当てはまります。

- 組織のプロジェクトが成功することを自分の成功と考えて尽力している

- 誰かがこの組織を批判すると自分も侮辱されたように感じる

- 自社を批判する記事を見つけて不機嫌になる

また、別の概念として、「ジョブエンベデッドネス」があります[5]。これは、単に仕事が好きかどうかだけでなく、職場の人々や雰囲気にどれだけ自分が馴染んでいるかを示す指標です。言い換えると、自分が職場にどれだけ根付いているか、ということです。

例えば、「この会社にいると、自分の目標が達成できると感じる」「この職場を離れると、友達に会えなくなって寂しい」といった感覚を持つ人は、ジョブエンベデッドネスが高いと言えます。

ジョブエンベデットネスが高い人は、単に仕事が好きかどうかだけでなく、職場の「人とのつながり」や「場の雰囲気」も大切にしているという特徴があります。

3. 帰属意識の5つの区分

ここまで、帰属意識に関する概念をいくつか紹介しましたが、それぞれに違う視点や特徴がありました。各概念について、その程度が高い人の特徴を以下にまとめます。

例えば、経営者が重視するポイントは何か、または新入社員が大事に思うポイントは何か、といったように、異なる立場からも考えられます。これらの例を参考に考えを広げてみてください。

帰属意識の「ダークサイド」

伊達:

多くの企業が、従業員に帰属意識を持ってもらいたいと考えています。しかし、帰属意識には良い面もあれば、悪い面もあります。この点を踏まえて、個人と組織がどのような関係を築くべきかを再考していきます。

1. 帰属意識を高める企業の意図

藤井による解説から、帰属意識には複数の側面があることがわかりました。その一方で、企業が従業員の帰属意識を高めようとする目的には一定の共通点があると考えています。それは、従業員との結びつきを強めたいという目的です。

なぜ企業は従業員との結びつきを強めようとするのでしょう。従業員との強く結びつきは、企業にとって多くの利点があるからです。

例えば、「組織へのコミットメント」が高い人は会社に貢献しようという気持ちが強くなります。また、「組織アイデンティティ」が強い人は、自分を会社の一部と感じて、積極的に仕事に取り組みます。

こうして従業員の帰属意識が高いと、各人の仕事の成果も向上します。そのため、帰属意識を強化することは企業にとって有益であり、企業は従業員との結びつきを強めたいと考えるのは合理的なことです。

2. 従来の帰属意識の限界

一方で、帰属意識の「副作用」に注目してみましょう。薬に主作用があれば副作用もあるように、従業員と企業を強く結びつけようとする「帰属意識」にも問題点がないわけではありません。

例えば、会社に対する愛着を表す組織コミットメントには、先ほどの通り、良い効果があります。しかし、会社に強い愛着を持っているというのは、現在の会社が好きであることを意味します。そのため、前例を踏襲しようとし、組織変革に対して抵抗を示します。

会社に対する愛着が強いがために、自分のプライベートな時間を犠牲にしてしまうこともあります。さらには、社会的なルールや倫理に反する行動をとるケースもあると指摘されています。

同様に、帰属意識の一側面である組織アイデンティフィケーションにも、副作用があります。こちらもやはり、現状維持の力が働き、変化に抵抗したり、新しい意見や異なる考え方を排除したりすることが分かっています。

これらの副作用を踏まえると、高い帰属意識は、安定した環境で、短期間に何かを成し遂げる場合には有利に働く可能性があります。変革が必要なく、特定の方法で尽力すればよいからです。

しかし、今は「不確実性が高い時代」とも言われます。このような状況では、帰属意識の副作用が問題になり得ます。

個人と組織の新しい関係の模索

「結びつき」と「自律」の両立

帰属意識の副作用を踏まえ、今後の「個人」と「組織」の関係について考えていきます。ここからは私見を多分に含むため、皆さんの思考の素材として活用していただければと思います。

さて、不確実性の環境では、従業員それぞれが自ら考えて行動しなければなりません。各人が自律して、多様なアプローチで環境に対処するよう試みなければ、組織は立ち行かなくなります。

既存の帰属意識は主に「組織と個人の結びつきを強くする」ことを強調してきましたが、これからは「自律」も求められるのです。帰属意識に自律性をプラスすれば、同じやり方を維持しようとする副作用の影響を緩和できるかもしれません。

自律の鍵となる職場の人間関係

しかし、ここで疑問も浮かびます。自律は、個人が独立して多様な方向に動く力、「遠心力」です。一方で、組織と個人を結びつける力は、「求心力」とも言えます。これらの相反する力を、同時にどう実現すればよいのでしょうか。

この問題を考える一つのヒントが、キャリア自律の研究から得られます。興味深いことに、キャリア自律の研究では、「自律」のためには他者とのつながりも大切だということが指摘されています。

自律という言葉は、場合によっては、孤独や独立を連想させるかもしれません。しかし、自律には他者とのつながりが必要なのです。言い換えれば、逆説的ではありますが、自律は相互依存の状況をうまく作ることでもあります。この観点は、自律と帰属意識のバランスを取る方法を教えてくれます。

従来の帰属意識の研究でも、このような「つながり」の重要性が指摘されています。例えば、ジョブエンベデットネスは仕事に埋め込まれていることだけではなく、人間関係に埋め込まれていることも意味します。

組織コミットメントに関する研究でも、周囲の人たちへの愛着が、組織への愛着をもたらすとされています。こちらも「つながり」の側面を取り上げた実証結果だと言えます。

一般に「帰属意識」というと、組織と個人のダイアド関係で捉えがちですが、組織と個人の関係に他者との関係も入れれば、自律と帰属意識が両立できるかもしれません。

Q&A

Q: 帰属意識の5つの区分によって業務パフォーマンスに差はあるのか

藤井:

帰属意識のどの区分に注目するのかということに加え、対象とする業種や業務の内容によって差が出る場合と出ない場合があると考えられます。

Q: 個人と組織の関連を考える場合の「組織」とはどう定義すべきか

伊達:

組織とは目標を持ち、共同で活動する2人以上の集団です。とはいえ、組織なるものが物理的に存在するというわけではありません。私たちは、経営者や上司、同僚との関わり合いの中で、組織を感じます。

藤井:

一緒に仕事をするメンバーを指す場合や、より大きな枠組みである会社そのものを指す場合もあります。つまり、組織にはレイヤーがあるので、帰属意識をどこに集中させたいかによって、対象とする「組織」の範囲が変わります。

Q: 「自律したい」と思っていない人をその気にさせることはできるか

伊達:

基本的に「自律」と「命令」は相容れません。「自律しろ」と命令されて、それに従うのは自律ではないのです。この点を考慮すると、環境をデザインするという発想が効果的です。例えば、仕事の裁量を大きくすることで、自律する余地を与えることができます。また、周囲からの支援を得られる環境を作ることも大事です。自然と「自分でやってみようかな」と考える環境を作っていきましょう。

藤井:

「将来どうなりたいか」を考えることで、自律の動きが自然と出てくることもあります。一人一人が将来に何を望むのか、どのように成長していきたいのかを考える機会を設けることも大事です。

Q: 「自律」と「帰属」の両方を促す「つながり」として必要なものは何か

伊達:

「つながり」を考える際に有益な概念として、心理的安全性があります。心理的安全性とは、対人関係のリスクをとっても安全であると思うことです。心理的安全性は良質なつながりを表す一つの側面です。

参考文献

[1] Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. 1974 Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59, 603-609.

[2] Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.

[3] Schneider, B., Hall, D. T., & Nygren, H. T. (1971). Self image and job characteristics as correlates of changing organizational identification. Human Relations, 24(5), 397-416.

[4] 高尾義明(2013)「組織構成員のアイデンティフィケーション」組織学会編『組織論レビューⅠ 組織とスタッフのダイナミズム』193-239. 白桃書房

[5] Mitchell, T. R., B. C. Holtom, T. W. Lee, C. J. Sablynski, and M. Erez. 2001. Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of Management Journal 44: 1102-1121

登壇者

伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。

藤井 貴之

株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー。関西福祉科学大学社会福祉学部卒業、大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程修了、玉川大学大学院脳情報研究科博士後期課程修了。修士(教育学)、博士(学術)。ECC編入学院大阪校非常勤講師(心理学担当)。社会性の発達・個人差に関心をもち、向社会的行動の心理・生理学的基盤に関して、発達心理学、社会心理学、生理・神経科学などを含む学際的な研究を実施。組織・人事の課題に対して学際的な視点によるアプローチを探求している。