2023年8月4日

「成果」で人を評価する:パフォーマンス研究で再訪する成果主義(セミナーレポート)

ビジネスリサーチラボは、2023年7月にセミナー「『成果』で人を評価する:パフォーマンス研究で再訪する成果主義」を開催しました。

近年、特にテレワークの増加により「成果を見て評価しよう」という考え方が改めて注目されています。

成果による評価に様々なメリットが期待される一方で、前提となる「成果」の定義や評価基準が明確でないことも少なくありません。そこで本セミナーでは、「成果」という概念について深堀するという難題に挑戦しました。

登壇したのは、当社代表取締役の伊達洋駆と、フェローの黒住嶺です。伊達が、日本の成果主義の歴史や、成果とその評価に関する実践的な方法論を紹介し、黒住が、成果に関わる学術知見として「パフォーマンス」の研究を解説しました。

※レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。

執筆者

伊達洋駆:株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

伊達洋駆:株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。

黒住 嶺

黒住 嶺

株式会社ビジネスリサーチラボ フェロー。学習院大学文学部卒業、学習院大学人文科学研究科修士課程修了。修士(心理学)。日常生活の素朴な疑問や誰しも経験しうる悩みを、学術的なアプローチで検証・解決することに関心があり、自身も幼少期から苦悩してきた先延ばしに関する研究を実施。教育機関やセミナーでの講師、ベンチャー企業でのインターンなどを通し、学術的な視点と現場や当事者の視点の行き来を志向・実践。その経験を活かし、多くの当事者との接点となりうる組織・人事の課題への実効的なアプローチを探求している。

「成果とその評価」に関わる人事の背景

90年代の成果主義の失敗

伊達

今回のテーマは、「成果とその評価」です。まずは、このテーマを聞いて頭に浮かぶ方が多いと思われるキーワード、「成果主義」の話から始めます。

成果主義には、およそ次の三つの要件があるといわれています。

- 成果に基づいて賃金を決定する

- 長期的な成果よりも短期的な成果に重きを置く

- 労働者間で賃金の差をつける

「成果主義ブーム」とも呼ばれますが、1990年代の後半に多くの企業が成果主義の導入を進めていきました。ただし、2000年代中盤頃からは批判が増えていきました。そして現在、「成果主義はうまくいった」と考えている方は多数派ではないはずです。

成果主義が不振に終わった理由については様々な理由が挙げられています。例えば、人件費の抑制を目的にしたために、労働者の働きがいが低下したという理由です。人事側の狙いと異なり、労働者が「コスト削減やリストラの手段だろう」と認識しているという実態調査の結果もあります。

他にも理由がありますが、その中の一つに、客観的な成果を評価するのが難しかったのではないか、と指摘する研究者もいます。実際、自分の仕事の成果を、客観的な基準で定義するのは難しいと感じる方もいらっしゃるでしょう。

本日は、成果とは何か、成果を評価するにはどうすればよいか、という難しい問題に挑みます。「答え」が出ている問いではありませんので、成果とその評価について考える際のヒントを提供できればと思います。

コロナ禍以降の成果主義の再興

なぜ改めて「成果」をテーマに挙げたかというと、コロナ禍の影響です。コロナ禍によりテレワークが普及し、お互いの働きぶりを直接観察することができなくなりました。そこで、「成果で評価するべきではないか」いう話が、再び出てきたのです。

また、労働者を対象にした今年の調査でも、それを裏付ける結果があります。以下は、その結果の一部です。

注目したいのは、「昇進を決めるにあたって、年齢や勤続年数よりも、成果や能力を重視すべき」かを問う質問です。人事制度上では成果と能力は区別すべきものであるという前提はありつつも、7割近い方が「評価すべき」という回答をしています。成果とは何かを、今考える意義があるでしょう。

「成果」をどう捉えるか;学術研究の参照

パフォーマンス研究の起こり

黒住

私からは、成果の「基準」に関わる学術研究について、3つのテーマで紹介していきます。初めに、パフォーマンス研究の起こりについてです。

冒頭から重要な内容なのですが、主に90年代までは、成果をアウトプットで判断する傾向がありました。例えば「職務遂行能力」に関する研究です。これは「特定の期間に、特定の行動で生み出された結果」と定義され、営業の売上成績やSNS投稿のインプレッションなどに当たります。つまり、より実績的な内容を含んでいたのが、90年代までの「成果」でした。

ただ、アウトプットでの判断には限界が指摘されました。それは、当人に制御できない要素が含まれることです。例えば、市場が顧客の経済状況に影響を与えるため、同じ商品を売っていても、営業実績が伸びた社員と伸びなかった社員がいることでしょう。つまり、企業として営業成績はもちろん重要だが、それを「成果」とすると、不公平な評価になり得るのです。

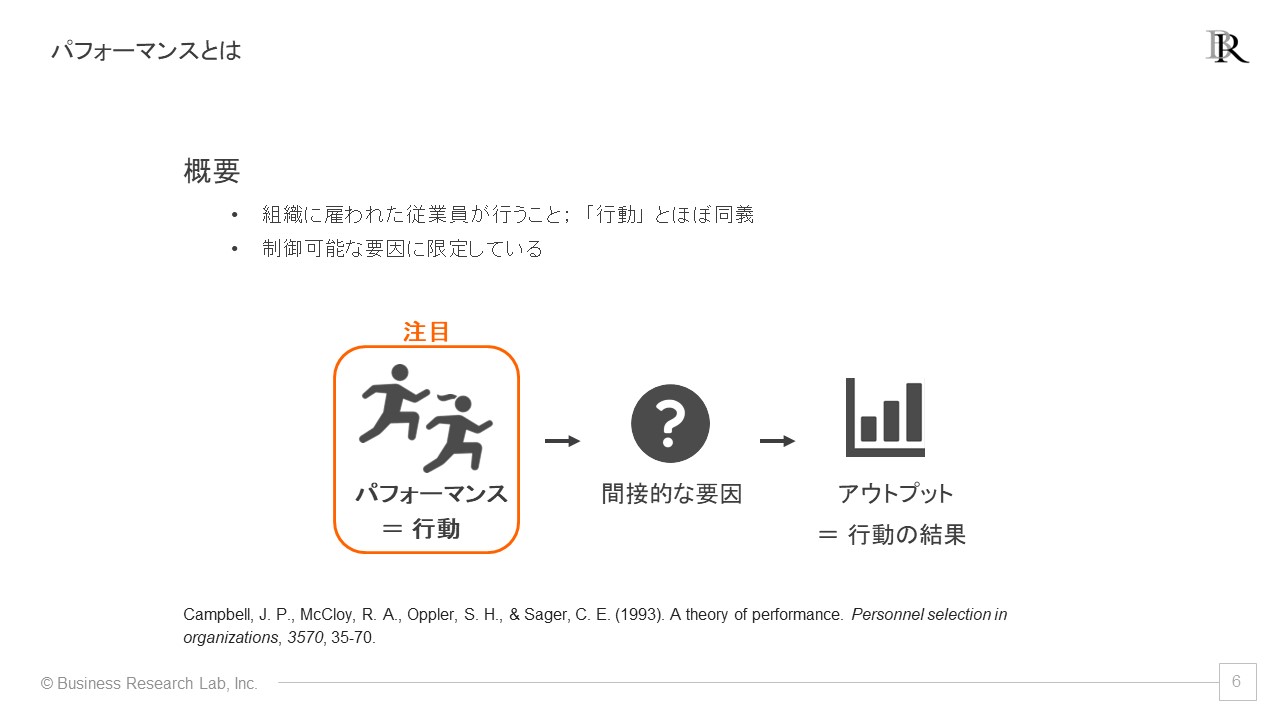

この限界点を受け、アウトプットの代替案を示すため、「パフォーマンス」という概念が注目されました。「組織に雇われた従業員が行うこと」というやや広い概念であり、「行動」とも同義と指摘されています。特に、従業員が制御可能な要因に限定している特徴があります。パフォーマンスは「従業員が自らできる行動」であり、対してアウトプットは、その「結果」として整理されたのです。

パフォーマンスに注目する意義は、理論的には介入が可能になることです。言い換えると、企業が従業員のパフォーマンスを高めることを意図して施策を打った際、その効果を検証できるのです。

もしアウトプットに注目すると、そこには従業員がコントロール可能ではない要因が影響しています。つまり、別の効果が含まれてしまうことで、施策の効果を判断しづらくなります。対して、パフォーマンスに注目すると、施策後の従業員の変化は従業員自身によるものといえるので、施策にも効果があったと考えられます。このように、パフォーマンスに注目することは、企業側にもメリットがあるのです。

パフォーマンスの分類

続いて、パフォーマンスの分類に関する研究を紹介します。近年では、大きく二つに分類されています。

1つ目は、「タスクパフォーマンス」です。これは、与えられた業務、期待された役割に関する行動を取っているかどうかという内容です。2つ目は、「コンテキストパフォーマンス」です。これは、正式な業務ではないものの会社の機能向上に関わる行動です。

2つのパフォーマンスの詳細を、研究での「測定方法」から確認してみます。まず、タスクパフォーマンスは、日常的な勤務態度として測定されます。例えば、以下のような項目が用いられます。

- 「与えられた職務を適切に遂行する」

- 「職務内容で定められた責任を果たしている」

- 「この従業員は、時々、職務上の重要な任務を遂行できないことがある」

- 「この従業員は、時々、遂行義務のある職務を怠っている」

前者2項目は、直接的な測定です。後者2項目は、逆転項目と呼ばれ、当てはまらない度合いによって、測定したい行動傾向を表すものです[1]。

対して、コンテキストパフォーマンスは、主に次の5つの内容で測定されます。研究ごとに差異はあるものの、日本ではこれらの観点で見ることが提案されています。

- 対人的援助:仕事や組織内での問題を抱える他人を援助することということ

- (企業への)誠実さ:苦言、泣き言を示さず、真面目な仕事ぶりを示すこと

- 職務上の配慮:ミスの予防・解消を自ら実践し、周囲にも注意喚起すること

- 組織支援行動:業務以外の場面で、自社の利益になる行動をすること

- 清潔さ:職場の衛生環境を清潔に保つ行動をとること

2つのパフォーマンスを区別する理由の1つに、それらを高める要因が異なる点があります。タスクパフォーマンスには、業務に関する知識や経験、タスク完了に必要な能力、タスクに投入する努力量という、まさにその仕事をこなすために必要な要因が影響します。

対して、コンテキストパフォーマンスは、大きく二つの要因が挙げられています。一つ目は、企業と個人の適合です。例えば、企業からの提供される労働環境や給与が、従業員のニーズを満たしているといった具合です。お互いの需要と共有が合致していると、コンテキストパフォーマンスが発揮されやすいのです。2つ目に、従業員個人の特徴です。例えば、自発性が高い方が、よりコンテキストパフォーマンス発揮しやすいのです。

実務的示唆を含む研究例

最後に、実践的な示唆を含む実証研究テーマを2つ紹介します。1つ目の研究テーマは、どこまでを仕事だと思っているかという「職務範囲の認識」に関する研究です。

具体的には、日本人の「職務範囲」の特徴を表した結果があります。まず、上司と部下間で認識が異なり、上司の方が部下よりも、職務として達成するべき内容を広く捉えていました。しかも、この差異の程度は、国際比較の中で、日本が他の国よりも大きかったのです。また、従業員同士で助け合うといった面では、日本の職務範囲の認識が、海外に比べて広いことも分かりました[2]。

この職務範囲の研究から得られる含意を一言でまとめますと、従業員の認識は職務記述書とずれているということです。このことから、職務記述書など客観的な基準のみで成果主義を進めることは、従業員と会社側に認識の乖離が生まれるリスクが伴うと言えるでしょう。

2つ目の研究テーマは、「経営組織革新行動」というものです。これは、「組織の発展につながる行動をとっているか」という新しいパフォーマンスの基準として提案されているものです。具体的には、次の4つの行動が相当します。

- 問題発見と解決行動:社員が今いる職場に問題意識を持ち、改善や改革へつなげる行動

- 重要情報収集行動:経営革新へのきっかけや推進に重要な情報を社内外で収集する行動

- 顧客優先行動:顧客への満足を最優先する行動

- 発案と提案行動:業務改善や規則や方針の革新に向けて、周囲に発信する行動

これらの行動は、従来のコンテキストパフォーマンスから分離したものです。コンテキストパフォーマンスは、業務以外の企業への貢献の総称でした。このうち、周りの社員を助けるような「援助に関わる行動」と、組織を発展させるための行動は、質的に異なるだろうという主張が生まれてきたのです[3]。

この研究テーマからの示唆は、性質が異なる会社の貢献でありうるという点です。「義務」としてのタスクパフォーマンス、周囲への「援助」、そして組織の「革新」という3つのパフォーマンスは、いずれも会社の業績や発展に関わるはずです。こうしたことから、成果の評価にも多様性を持つことが重要だといえるでしょう。

「成果」をどう評価するか:3つの観点

1.仕事の難易度で成果のレベルを定める

伊達

成果とその評価をどう行うのかを、三つの観点から読み解いてみます。まず、「仕事の難易度で成果のレベルを定める」という観点です。「成果」の軸としては、「種類」と「レベル」があります。

「種類」とは、黒住さんの内容のように、成果には色々な構成要素があるということです。それに対して、それがどの程度の水準なのかという「レベル」も想定できます。例えば、次のような表にすると分かりやすいかもしれません。

例えば、タスクパフォーマンスとコンテキストパフォーマンスという「種類」があります。いずれにも、「低い」「中程度」「高い」というレベルを想定できるということです。先ほどのパフォーマンス研究は、成果の種類を掘り下げていた議論だと理解できます。

成果の種類については様々な分類が存在します。参考までにいくつか例示しましょう。

- 目標と計画を立てて、不測の事態に備える

- 部下の仕事に助言や指摘を行い、励ます

- 部下の技能向上のために様々な働きかけを行う

- 口頭や書面で的確に情報を伝える

- 社外に対して良い組織イメージを示す

- 技術的な知識を更新し、他者にもそれを伝える

- 書類の処理などの日常的な事務手続きを行う

- 周囲と良い関係を作り、それを維持する

- 仕事を成し遂げるために資源を上手く活用する

- タイムリーに、課題に対する解決策を検討する

- スタッフを効果的に採用、育成、選抜、異動させる

- 目標に到達するために尽力し、困難を乗り越える

- 予期せぬ事態やストレスに冷静な態度で臨む

- 組織の方針や指示に従い、忠実に働く

- 予算を配分し、納期と品質を守る

- 部下に合わせて仕事と責任を与える

- 社内に影響を与え、自分の意見を説得する

- 必要なデータを手に入れ、正しく推論する

この例のように、成果の「種類」についてはある程度掘り下げられています。一方で、「レベル」は十分に検討されていません。これは困ったことです。

この問題を考えるヒントを得るため、日本企業の従来のアプローチの一つを紹介しましょう。仕事の相対的な難易度を設定することで、成果を社内で可視化するアプローチです。

例えば、「高い成果」を上げていると評価される人についてです。難しい仕事が付与されてもやり遂げるので、より難しい仕事が付与されます。それを繰り返すうち、仕事の難易度はさらに上がっていきます。すると「難易度の高い仕事をしているあの人は高い成果を発揮している」と、本人も周囲も思うでしょう。

逆に、高評価ではない人の例も挙げます。易しい仕事が付与された際、ほどほどに実行したとします。すると、再び易しい仕事が付与されて、ほどほどに実行するということを繰り返します。この場合、難易度が低い仕事を行い続けているので、「あの人は高い成果を発揮していない」と評価されるのです。

日々担当する仕事の相対的な難易度が、レベルの単位になっています。このアプローチには、本人だけでなく同僚や上司も、「あの人は高い成果を出している」と一目瞭然であるという利点があります。

2.ルーブリックで共同的に評価基準を作る

二つ目の観点は、「ルーブリックで共同的に評価基準を作る」ということです。先ほどの「仕事の相対的な難易度」は成果による評価の一案ですが、客観的な基準による評価であるとは言えません。

実は、第三者が作った基準で「成果を客観的に評価すること」の難しさは様々な領域で指摘されています(例えば、組織的公正の研究)。そこで、少し考え方を変えて、評価者と被評価者が、一緒に成果の種類やレベルを定義するという方向性を考えてみましょう。

抽象的に聞こえるかもしれませんが、例えば、「目標管理制度(MBO)」も狙いは同じです。MBOでは、上司と部下が期初にすり合わせした目標の到達度を期末に評価していますが、評価者である上司と、被評価者である部下が、共同で成果の基準を作っているといえます。

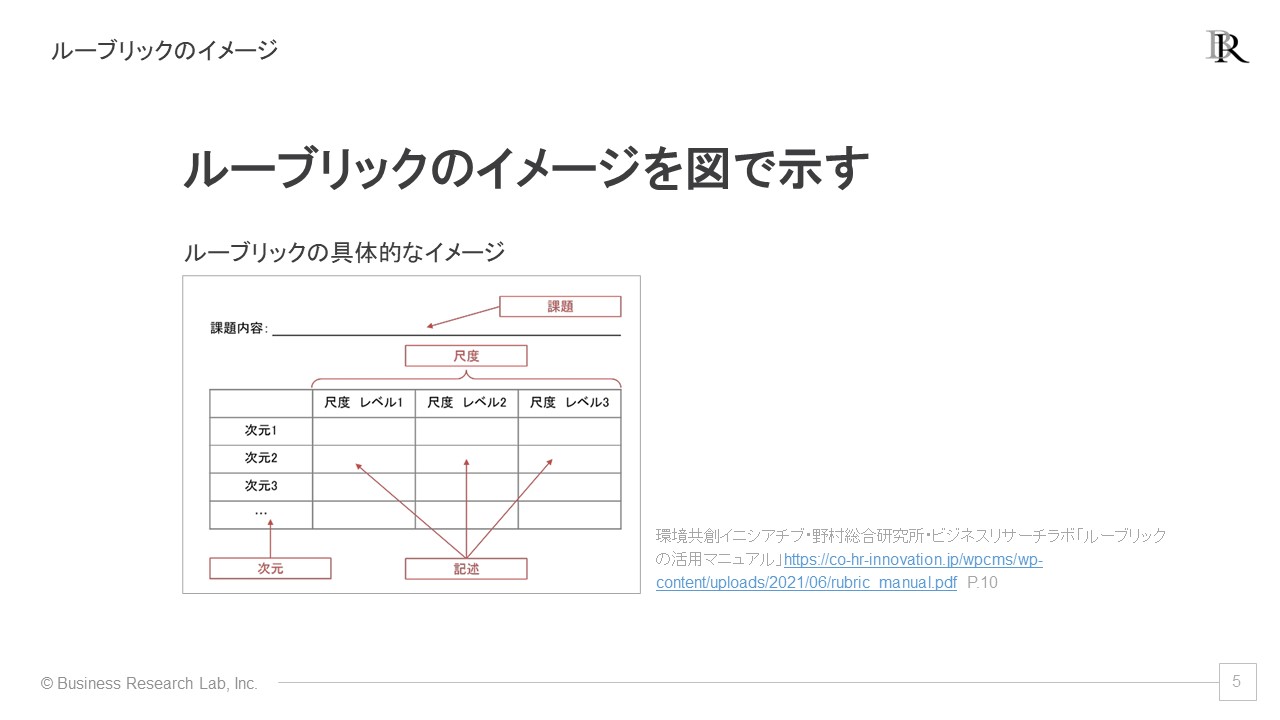

共同で評価の基準を作るための1つの試みとして、「ルーブリック」という実践を紹介します。ルーブリックとは、高等教育などで導入されている評価表です。定義としては、「特定の課題に対する一連の評価基準で、それぞれの基準に対するパフォーマンス品質のレベルを説明したもの」とされています。

ある課題に取り組む際、どんな種類のパフォーマンスがどの程度発揮できると、どの程度の評価になるかを整理した表が、ルーブリックです。

先ほどの「種類」「レベル」と呼んでいたものが、ルーブリックでは「次元」「尺度」と呼ばれます。ルーブリックは、「次元」と「尺度」が組み合わさったセルに、それがどんな状態かを記述します[4]。

ルーブリックの基本的な考え方は、仕事の成果を評価する際にも使えます。部下が取り組む課題に対してルーブリックを共に作るのです。

パフォーマンス研究で挙げられていた「種類」が、ルーブリックの次元として使えます。レベルは上司と部下で一緒に決めればよいでしょう。評価者の上司には評価の手引きができ、被評価者の部下には自分の成長を自分で把握できるメリットがあります。

3.評価基準をどこまで標準化するか

最後の論点は、「評価基準をどこまで標準化するか」という点です。ルーブリックのような、いわば成果に関する評価の民主化にも限界があるという点に触れます。

限界とは、成果とその評価が、評価者と被評価者の間で閉じられてしまうことです。例えば、ある職場で「Aさんがこのような成果を収めました」と言っても、別の職場の人は「どれほどすごいのか分かりません」ということが起きます。

これは困った事態です。「この人はどの程度優秀なのか」が分からなくなるからです。こうした事態が起こる理由は、評価者と被評価者が成果とその評価をつくるという実践がローカルだからです。

例えば、対策として、社内で議論を積み重ね、全社的な共通の評価基準を定義したとします。ただ、それでも外部労働市場では理解されにくいという問題が残ります。労働者の移動が妨げられ、経済全体にとっての問題となり得ます。

この問題に対応するには、例えば、企業間での調整や、業界内での調整、あるいは国家レベルでの取りまとめが求められます。

Q&A

Q:評価を数値化する上でどんな点を考慮すべきか?

伊達

評価のプロセスのどこかで数値化する段階が含まれていればよいと思います。例えば、ルーブリックの記述は定性的ですが、表の中で数値に変換できます。最初から数値化された側面ばかりを取り上げようとすると、視野が狭まるので、少し注意が必要です。

Q:コンテキストパフォーマンスで高評価を得やすい人物もいるか?

黒住

間接的なお答えですが、「評価を得るため」にコンテキストパフォーマンスを発揮することがあるという実態が報告されています。なぜそうするのかとは別に、コンテキストパフォーマンスを評価し過ぎることの弊害としての研究報告でした。

伊達

コンテキストパフォーマンスは、仲間を助けることで自分にも返ってくるものがあるだろうという気持ちに基づいていることを指摘する研究もあります。ある意味で利己的な動機に基づいているのは興味深いですね。

Q:成果と評価に関する業界や職種横断的な議論として具体的な動きはあるか

伊達

例えば、内閣官房の「三位一体の労働市場改革の指針」における事例パートでは、成果やスキルに応じた評価を取り入れていくことが示唆されています。ただし、企業内での標準化に関わる論点が多いと思います。企業を超えたすり合わせは短期的に行えるものではないので、粘り強く進める必要があります。

脚注

[1] 逆転項目とは何か、あるいはその必要性については、当社のコラム「組織サーベイにおける精度の高い測定の考え方と実践」が参考になります。

[2] コンテキストパフォーマンスの別の領域では、日本人従業員と他国の従業員で差がなかったという結果も報告されています。詳しくは、こちらの論文をご覧ください;

- 淺井 雅子 (2020). 日本における組織市民行動研究に関する課題. 経営学研究論集, 53, 133-152.

- 柴田 好則 (2013). 組織行動の裁量性に関する研究: 組織市民行動の国際比較分析を通じて. 松山大学論集, 24(6), 109-126.

[3] 「経営組織革新行動に関する」詳細な内容については、以下の論文が参考になります;

- 高石 光一・古川 久敬 (2008). 企業の経営革新を促進する従業員の自発的行動について――組織市民行動を越えて――. 九州大学心理学研究, 9, 83-92.

- 高石 光一・古川 久敬 (2009). 経営革新促進行動に関する研究――職務自律性の影響過程について―― 産業・組織心理学研究, 23(1), 43-59.

[4] 当社も協力し、経済産業省が主導するプロジェクトで、「越境体験」についてルーブリックを作成しました。https://co-hr-innovation.jp/rubric/