2023年3月8日

仕事を通じた成長の科学:自ら成長する環境をつくるには(セミナーレポート)

ビジネスリサーチラボは、2022年12月16日に『人と組織の行動科学』出版記念対談「仕事を通じた成長の科学:自ら成長する環境をつくるには」を開催しました。本セミナーでは、成長を志向する人材や、成長を促す環境の整え方について対談しています。成長とは何か、社員が成長するにはどうすればよいかを研究と実例をもとに解説しています。

前半はビジネスリサーチラボ代表取締役の伊達洋駆から、成長に関する研究知見をもとに講演を行い、後半はソニーピープルソリューションズの丸吉香織氏と伊達との対談を行いました。

本レポートはセミナーの内容をもとに編集・再構成したものです。

登壇者

ソニーピープルソリューションズ株式会社 People Intelligence and Experience Lab。IT 企業での人事企画・People Analytics Labの立ち上げを経て、2020年5月より現職。人事関連の分析や可視化、組織内分析用データベースの構築、それらを活用するためのトレーニングを提供。また、2019 年よりピープルアナリティクス& HR テクノロジー協会上席研究員に就任。同年よりpeople analytics tokyoを主催し、組織内の人に関する分析のナレッジ共有やコミュニティづくりを行う。

株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役。神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)や『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。

伊達:

今回のテーマは「成長」です。社員の成長を重視する企業は多く、社員の成長を促す施策を打っている企業もあります。一方で、社員自身の成長に対する関心や成長実感は、海外と比べて日本は低いというデータもあります。後半には「仕事を通じた成長」をテーマにソニーピープルソリューションズの丸吉さんと対談します。

この対談をより深く理解していただくために、まず私からミニ講演という形で話題提供を行います。

1.学習目標志向性の視点から成長の問題を考える

(1)学習目標志向性とは

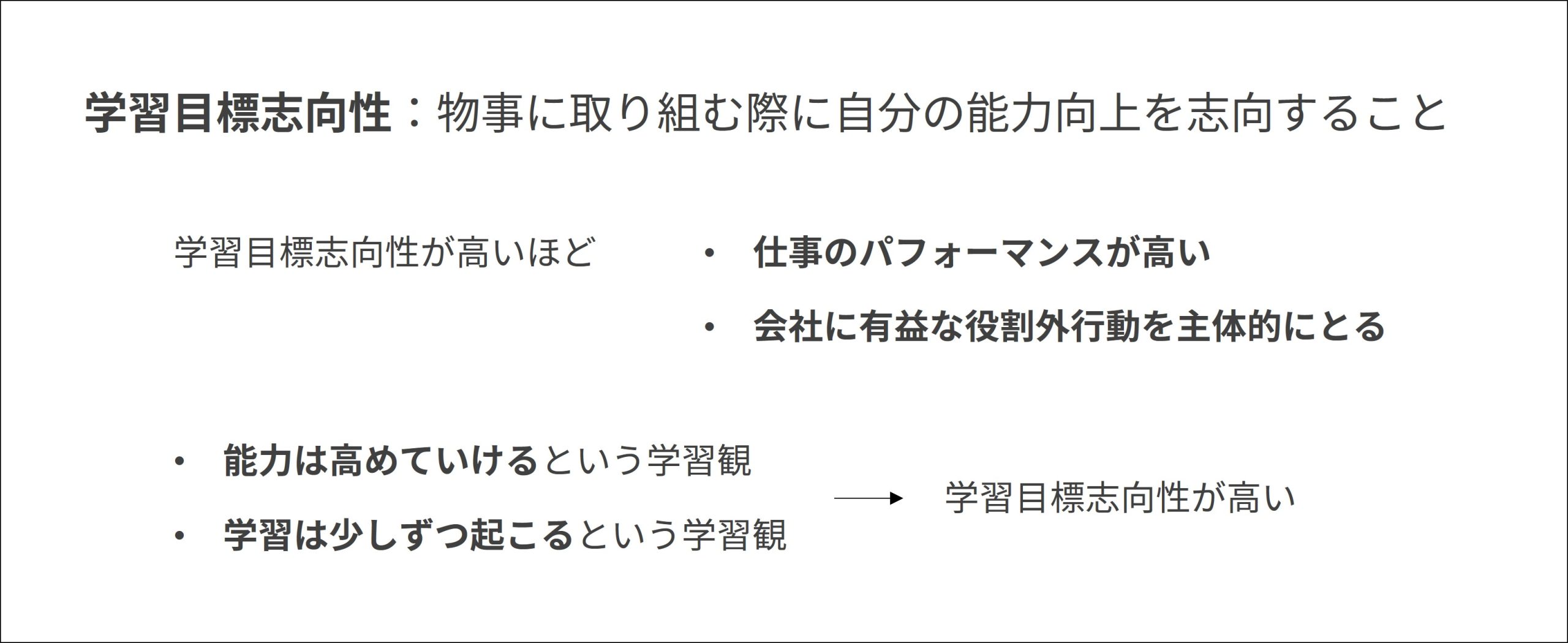

学習目標志向性とは、「物事に取り組む際に自分の能力向上を志向すること」を指します[1]。実務的な用語に置き換えると、「成長志向」に近いと言えます。

学習目標志向性をより具体的に理解するために、あなたが仕事でうまくいったと感じるのはどのようなときかを想像してみてください。

例えば、努力して新しい知識を得ることができたときや、自分が上達していることを実感できたときに仕事がうまくいったと思える人は、学習目標志向性が高いでしょう[2]。学習目標志向性が高いのは、知識を得たり、上達したりすることを重んじる人です。

(2)学習目標志向性の効果

学習目標志向性は様々な効果をもたらします。例えば学習目標志向性が高い人は、低い人と比べて仕事のパフォーマンス(与えられた役割をきちんと遂行すること)が高いことが分かっています[3]。さらには学習目標志向性が高いほど、会社にとって有益な役割外行動を取ることも明らかになっています[4]。

有効性が高い学習目標志向性は、どのように高めればよいのでしょうか。

(3)学習目標志向性を高める論点と方法

1.能力観・学習観の転換

いくつか要因を挙げます。一つが能力観です。能力観とは、能力をどういうものとして捉えるのかということです。

あなたは、能力は高めていけると思いますか。それとも、能力はある程度生まれつき決まっているものだと考えますか。「能力は高めていける」と考えている人のほうが、学習目標志向性が高いことが分かっています[5]。能力観によって学習目標志向性に違いが生まれる可能性があるのです。

また、学習観(学習をどのようなものとして捉えるのか)によっても学習目標志向性は異なります。例えば、学習は少しずつ起こっていくものだと思っている人は学習目標志向性が高い傾向があり、逆に、学習による変化はすぐに起こるか、まったく起こらないかのどちらかであると捉えている人は学習目標志向性が低い傾向があります[6]。

能力は変わっていく・学習は少しずつ起こると捉える人のほうが、学習目標志向性が高いと分かりました。ただし、こうした能力観と学習観は各人の経験の蓄積の中で徐々に形成されていくもので、そんなに簡単には変わりません。

能力はゆっくりと高まっていくものだということを、じわじわと理解してもらう必要があります。その際に有効なのが、身近な事例に触れることです。

例えば、ラーニング・ジャーニーの共有があります。私は、職場のメンバーが自分の成長の軌跡を語ることを「ラーニング・ジャーニー」と名付けています。

自分がどのような紆余曲折を経ながら今の能力を獲得したのかを共有する時間を設けます。すると、今はパフォーマンスの高い人も、徐々にスキルを学びながら現在地にたどり着いていると分かります。

能力観や学習観を変容させていくことが、学習目標志向性を高めるための方法の一つ目です。

2.学習目標志向性を高める環境

学習目標志向性を高めるもう一つの方法を見ていきましょう。ネガティブな評価を恐れるほど、学習目標志向性が低いことを明らかにした研究があります[7]。だめな評価を下されないかと心配していると、学びたい気持ちが起こるどころではなくなってしまいます。

例えば、ちょっとしたことで叱られる環境にいると、評価を恐れるようになって成長を志向しなくなります。

この研究は含意に富んでいます。成長は最初からうまくはいかないものだからです。成長のプロセスには必然的に失敗が伴います。大小さまざまな失敗を行う中で少しずつできるようになってくるのが、成長のプロセスにおいて起きていることです。

このように考えると、失敗とどう向き合うのかが大事になってきます。学習目標志向性を高めていくためには、失敗の扱い方を決めておきましょう。

例えば、「こういう失敗であれば、逐一報告しなくて大丈夫」と決めておくことが考えられます。全ての失敗を報告しなければならないとなれば、失敗が許されない雰囲気になります。すると悪い評価を恐れ、結果的に学習目標志向性が高まりにくくなってしまいます。

また、なぜ失敗が起きたのか、次どうすればよいのかを振り返るようにします。振り返りさえすれば、失敗しても構わないと決めておくのです。

とはいえ、会社に対して大きなダメージを与えるような深刻な失敗もあり得ます。あらかじめ、「こういう失敗だけは避けてほしい」と限定的に伝えておくことも有効です。

失敗の扱い方を職場の中で定めておくと失敗しやすくなり、学習目標志向性が高まります。

学習目標志向性の主作用と副作用

ただし、薬に副作用と主作用があるのと同じように、学習目標志向性にも副作用が存在します。例えば、学習目標志向性が高いほど、創造的逸脱を行う傾向があります[8]。

創造的逸脱とは、会社からさまざまな制止や注意、抵抗を示されながらも、やめずに続けることです。自分の知的好奇心に基づいて、会社の常識とは合わないところまで前進します。

そう考えると、学習目標志向性が高い人は、一見すると余計なことを進める可能性があります。ただし、この評価は難しいところで、本当に余計なことをしている場合もありますが、余計なことがイノベーションにつながることもあり得ます。

いずれにせよ、学習目標志向性はバラ色ではなく、思わぬ非効率なことにつながる可能性もあることはご理解いただければと思います。

副作用に対しては、学習目標志向性の高さを重視し、多少の逸脱や遠回りをしていても、イノベーションへの投資と見なして許容するという考え方もあります。

あるいは、会社の目標を共有し、目標からは乖離しないようにするように伝えましょう。逆に言うと、目標に向かってさえいれば、どのような寄り道をしても構わないというやり方もあるでしょう。

ここまで、学習目標志向性の視点から成長の問題について解説してきました。お話しした内容の詳細は『人と組織の行動科学』(すばる舎)における「16 自ら成長を求めてほしい」で詳述しています。

2.対談

成長とは何か、どのように可視化すればよいか

丸吉

ソニーピープルソリューションズの丸吉香織と申します。普段、ソニーグループの国内向け人事データの分析や、そのデータの活用の支援を行っています。

伊達

対談のテーマの一つ目は「そもそも成長とは何か」、二つ目は「成長をどのように可視化すればよいか」です。この二つの問いについて、丸吉さんが実践していることや、丸吉さんの考えを教えてください。

丸吉

私自身の考えとしては、成長に関する真の定義があるわけではないと考えています。その時々でその成長をどう定義するかはさまざまです。定義の仕方に応じた可視化を行うというイメージを持っています。

なお、ソニーグループでは、Sonyʼs People Philosophyに”Special You, Diverse Sony”を掲げています。このうち「Special You」は、自らの意思で独自のキャリアを築き、自由闊達な未来を切り開くという哲学を示しています。こうした行動が自身の中でよくできていると思える状態が、成長の形の一つかもしれません。

伊達

丸吉さんのお話を聞きながら、一つ重要だと感じたのは、成長と成長実感は異なるということです。その人が客観的に成長しているかどうかと、本人が主観的に成長を実感できるかは必ずしも同じではありません。この点について、丸吉さんはどう思いますか。

「成長と成長実感」「成長の可視化」

丸吉

成長実感がないと結果的に成長が進まないという感覚があります。

伊達さんとも分担執筆した書籍『HRテクノロジーの法・理論・実務』の中で、私は、学習体験を企業の中でつくるために、いかにデータを活用するかを書きました。執筆に際して、学習プロセスに関する書籍[9]を見つけました。

その著者によれば、まず、学習は「価値」を見出すところから始まります。変わった後の自分に価値を見出さないと、その後の目標の設定や、能力の伸展に進んでいきません。成長は成長実感なくしては起こりにくいと思います。

伊達

面白い観点です。最初に自分が成長した姿をイメージし、それが自分にとって重要そうだと思うところから始まるということですよね。ただ、そのようなイメージを持つのは簡単なことではないようにも思います。どのような工夫を行うとよいでしょうか。

学習のレコメンデーション

丸吉

まずは、自分の領域に隣接する領域に価値を感じやすいのではないかと考えています。具体的には、自分に少し関係する領域に関する学習コンテンツを作ったり、レコメンデーションしたりするような取り組みを進めています。

伊達

2つの意味の近さがあると感じました。1つは領域の近さ、もう1つはレベルの近さです。これらの近さがあるほど学習に対する自己効力感が高まり、「自分にもできそうだ」と取り組みやすくなるはずです。レコメンドを設計する際に、どのような考え方で進めるとよいのでしょうか。

丸吉

一般的なレコメンドの考え方として、ユーザーベースフィルタリング、コンテンツベースフィルタリング、協調フィルタリングなどのようなものがあります。

例えば、ユーザーベースフィルタリングとは、近い職種ないしは近い学習ジャーニーを描いている社員同士で、片方しか受けていないコンテンツがあったら提案します。他には、最近流行っているコンテンツを薦めることもあれば、これらのレコメンド方法でいくつかのポートフォリオを組んで、その領域に対してヒットすればレコメンドするというものもありますね。

伊達

レコメンドにはAIで用いているのですか。

丸吉

一般的なレコメンドは、AIを用いる場合もありますし、四則演算のようなシンプルな方法で出す場合もあります。目指す姿に応じて、色々な観点で提供しているのではないでしょうか。

伊達

適切なタイミングで適切なレコメンドがあることは成長にとって大事ですね。趣味の世界を例にとれば、音楽にはまり始めたときに、「次にこれを聴くと良いですよ」と勧められたら、どんどん音楽好きになっていきますよね。こうした動きを仕事の文脈でも機能させることができるとよいですね。

丸吉

弊社の特徴として、自社で作った学習コンテンツも豊富にある点が挙げられます。自ら製作した学習素材と、それを学習する人をどうつなげて、学習体験を高めていくかを考えています。

伊達

その世界観がOJTに延長されてくると、より刺激的ですね。例えば、次はどのような仕事がよいかがレコメンドされれば、成長を促進できそうです。いずれにせよ、レコメンデーションという考え方は、成長を考える上で有益な切り口だと改めて感じます。

3.質疑応答

Q.成長実感を得ることは難しいと思うが、会社としてどのような機会を提供しているのか。特に数値目標を持たない部署が難しいと感じる。

丸吉

私が別の会社に勤めていた際に、「フィードバックは深度より頻度だ」ということを言っている大先輩がいました。成長実感を得るというのは主観的です。1年に1度の大きな施策で得るというより、日々の様々なコミュニケーションの中で「この前よりもうまくできた」「1年前よりもできることが増えた」とリフレクションする機会をつくることが大切だと思います。

伊達

フィードバックの頻度が高いと、フィードバックする人とされる人との関係が深まっていきます。関係のできているマネージャーからフィードバックされれば、リフレクションも進み、成長実感も得やすいでしょう。

Q.内製で学習素材を作られていることだが、どのように作っているのか。

伊達

学習素材の数がとても多いのですよね。

丸吉

具体的な数はお伝えできませんが、相当数存在しており、 一つの方法で作られているわけではありません。外部の方を招くこともありますし、自分たちの学びを共有するために開催・録画したものがコンテンツになることもあります。他には、計画的に講師がアサインされて作っていくものがあります。特に学習への熱意がある部署は、計画的に作っている所が多いのではないかと思います。

伊達

学習素材がモジュールになっているのがよいですね。モジュールになっているとレコメンドしやすくなります。一方で、レコメンドの発想をOJTに適用する際に、どうモジュール化を図るのかは課題かもしれませんね。

丸吉

モジュールがどのように切り分けられるかは領域ごとに異なりますが、それをつなぐ最小ノードはスキルだと思います。例えば一つのアイデアですが、今弊社グループ内で実施されている社内募集制度において求人情報にスキルのタグ付けができるのであれば、学習だけではなく求人のレコメンドもしやすくなります。

伊達

成長のためには、人と経験をつなげる必要がありますが、つなげ方が乱雑だと、成長の支援が場当たり的なものになってしまいます。一方で、人と経験をつなげる役割を担うのがスキルということですね。キャリアの道中に、適切なタイミングで適切な経験を選び取ることができると、成長につながりそうです。

丸吉

自らの意思でキャリアを築き、未来を切り開くことを支援したいと考えています。ですので、その人の意思や成長したい姿を支援するスタンスは持ち続けたいですね。

Q.学習目標志向性が低い人を高い人に変えることはできるのか

丸吉

弊社では文化として学習を推進しています。そういう文化だと示すフィロソフィーを掲げたり、トップが自ら進んで学習している姿を見せたりといった方法で、「この組織では学習はとてもよいことである」という文化をつくっていると一社員としても感じます。これ以外に方法はあるのでしょうか。

伊達

学習目標志向性は子どもにおいて高く、成長とともに低くなります。これは、他者の目が気になるからです。他の人から自分がどう評価されるのかを気にすると、学習目標志向性は低くなります。他者を意識すること自体は、ある種の成長でも言えるため、必ずしも悪いことではありませんが、学習目標志向性を高めるヒントがここに潜んでいます。

具体的には、社会的な評価を意識させないのが基本的な方略です。例えば、本人を評価する際に、誰かと比較するのではなく、本人の過去や目標と照らし合わせるなどの方法が考えられます。

Q. パフォーマンスと成長のどちらを目指すか

伊達

成長の問題を考えたときに、マネージャーからすればパフォーマンスの問題も気になります。この点についてお考えはありますか。

丸吉

私個人の意見としては、文化に還元していくのが一つの方法です。評価に組み込みすぎると、それこそ集団を意識する恐れがあります。それよりも、マネジメント層が成長を尊く思っていることを伝えていくのがうまくいくのではと思います。

伊達

ある研究によると、学習目標志向性が高いほど仕事のパフォーマンスが高いそうです[10]。成長を目指すほうがかえってパフォーマンスにつながるというのは興味深いところです。パフォーマンスと成長はトレードオフの関係ではないのかもしれません。

Q.学習目標志向性の高い方はパフォーマンスが高いので、周囲がその人に頼って何でもやってもらってしまう場面が多くある

伊達

成長の資源という考え方がヒントになるかもしれません。ある人が経験できることは有限ですし、職場の中で提供できる経験も有限です。

ある人が何でもやってしまうと、成長の資源を独占することになります。これはもったいない状況です。成長の資源をどう配分していくかを考える必要があるでしょう。

ところで最後に、個人の成長を組織の力に変えるという点について、丸吉さんにお伺いしたいと思います。

丸吉

私自身の考えとして、個人の成長を起点にすることが多いです。個人の成長が促された先に、組織の成長につなげるという順序です。組織の成長には、文化的な成長と、業績的な成長の2種類がありますが、前者をしっかりつくることで、後者に結びつくのではないでしょうか。

もっと言えば、個人の成長が連続的に様々なケースで起きている状態を作ることができれば、おのずと組織の文化的な成長や業績的な成長に結びつくと思います。組織の成長から逆算するより、組織の成長につながるものだと信じて、個人の成長体験をどんどん作り出すことにフォーカスしたいですね。

伊達

なるほど。ハッとさせられますね。個々人の成長を尊重する信念があれば、個人が成長した後も組織がばらばらにならずに済むとも感じました。

では、時間になりましたので、丸吉さんから最後に一言お願いします。

丸吉

私自身もまだ試行錯誤の段階なので、成長について引き続き学んでいきたいと思いました。ありがとうございました。

伊達

以上で、本日の対談を終了します。ありがとうございました。

参考文献

[1] Dweck, C. S. and Elliott, E. S. (1983). Achievement motivation. In P. H. Mussen (Gen. Ed.), and E. M. Hetherington (Ed.), Handbook of Child Psychology (Vol. 4, pp. 643-691). New York Wiley.

[2] Janssen, O. and Van Yperen, N. W. (2004). Employees’ goal orientations, the quality of leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction. Academy of Management Journal, 47, 368-384.

[3] Payne, S. C., Youngcourt, S. S., and Beaubien, J. M. (2007). A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net. Journal of Applied Psychology, 92(1), 128-150.

[4] Louw, K. R., Dunlop, P. D., Yeo, G. B., and Griffin, M. A. (2016). Mastery approach and performance approach: The differential prediction of organizational citizenship behavior and workplace deviance, beyond HEXACO personality. Motivation and Emotion, 40(4), 566-576.

[5] Dweck, C. S. and Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95(2), 256-273.

[6] Braten, I. and Stromso, H. I. (2004). Epistemological beliefs and implicit theories of intelligence as predictors of achievement goals. Contemporary Educational Psychology, 29(4), 371-388.

[7] VandeWalle, D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation instrument. Educational and Psychological Measurement, 57(6), 995-1015.

[8] Tenzer, H. and Yang, P. (2020). The impact of organisational support and individual achievement orientation on creative deviance. International Journal of Innovation Management, 24(2), 2050020.

[9] アーリック・ボーザー『Learn Better 頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ』月谷真紀訳(英治出版、2018)

[10] Payne, S. C., Youngcourt, S. S., and Beaubien, J. M. (2007). A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net. Journal of Applied Psychology, 92(1), 128-150.