2022年9月9日

組織サーベイの実施における10の注意点

ビジネスリサーチラボでは、組織サーベイの活用方法や課題など、組織サーベイにまつわる様々な話を聞く機会があります。その中には、組織サーベイをめぐる誤解もあります。本コラムにおいては、組織サーベイを行う中で気を付けるべき10のポイントを解説していきます。

ビジネスリサーチラボでは、組織サーベイの活用方法や課題など、組織サーベイにまつわる様々な話を聞く機会があります。その中には、組織サーベイをめぐる誤解もあります。本コラムにおいては、組織サーベイを行う中で気を付けるべき10のポイントを解説していきます。

基本用語の整理

本題に入る前に、基本用語を整理しておきます。まずは「組織サーベイ」です。組織サーベイとは、従業員を対象に実施するアンケート調査のことです。従業員の心理や行動を測定し、人や組織をより良い状態に改善することを目指します。

組織サーベイの構成要素として「成果指標」と「影響指標」があります。成果指標とは、目指すべき状態を表す指標、影響指標とは、成果指標を促す要因となる指標をそれぞれ意味します。

成果指標というゴールがあり、それに対して影響を与える影響指標があるという関係になっています。例えば、成果指標としてエンゲージメントを設定した場合、影響指標としては、周囲からの支援や自律的な仕事の付与などが挙げられます。

1. 成果指標を定義しているか

第1の注意点は、定義を決めているかというものです。特に成果指標を定義する必要があります。定義の問題は、一見、重箱の隅をつつくような問題に思えます。しかし、実際問題、非常に大事な視点です。

エンゲージメントを成果指標に設定したとします。エンゲージメントは企業によって色々な意味合いで使われています。例えば、「組織に対する関与」や「仕事に対する熱意」、そして「熱心に働くこと」という意味合いもあるかもしれません。「満足度」という側面もあれば、「忠誠心」という意味で用いる場合もあります。さらには、「組織への貢献」を表している企業もあります。

このように、一つの概念をとっても色々な定義ができます。成果指標の定義は、いわば「どのような人材を自社で『良い人材』とみなすのか」を検討する重要な作業です。

成果指標は端的に一文で定義しましょう。その定義について社内で合意を取っておきたいところです。社内で認識のずれがあると、同じ「エンゲージメント」という言葉を使っていても意味内容が異なり、組織サーベイの実施・活用時に困難が生じます。

2. 質の高いサーベイを用いているか

第2の注意点は、高品質のサーベイを用いているかというものです。この注意点について説明する前提として、組織サーベイには、大きく分けて二つのタイプがあることに触れておきましょう。

一つはパッケージ型で、質問項目や計算式があらかじめ設定されているものです。パッケージ型の組織サーベイを導入すれば、質問項目や計算式は事前に設定されているため、あとは実施するのみという状態になります。もう一つは、オーダーメード型で、会社の状況に合わせてゼロから組織サーベイを設計するものです[1]。

皆さんの会社でも組織サーベイを実施するにあたり、パッケージ型とオーダーメード型のどちらかを導入しているはずです。いずれの場合にも満たしておくべき、組織サーベイの品質基準があります。

一つ目の品質基準は「信頼性」です。信頼性とは、組織サーベイで測定したものが、一貫した、安定した結果になっているかというものです。

二つ目の品質基準は「妥当性」です。妥当性とは、測定したいものを測定できていることを指します。「測定したいものを測定しているのは当たり前ではないか」と思う人もいるかもしれません。しかし、実は妥当性の低い組織サーベイは珍しくありません[2]。

パッケージ型の組織サーベイの中には、「○○大学教授 監修」とうたうものもあります。「大学教授が監修しているなら、高い信頼性や妥当性が保証されているはず」と思われるかもしれません。

とはいえ、監修といってもさまざまな関わり方があります。開発の細部で入り込んでいる場合もあれば、軽くチェックするのみの場合もあります。「監修」という2文字で安心だと決めつけるのはリスキーです。

信頼性と妥当性を満たした組織サーベイかを確かめるには、どうしたらよいでしょう。「この組織サーベイでは、信頼性や妥当性をどう検証しましたか」と直接質問する方法があります。この質問に対して、根拠を持って回答をするかを確認しましょう。

3. 最新の理論に基づいているか

第3の注意点は、組織サーベイの根拠になっている理論が古くないかというものです。組織サーベイにおいて「○○理論に基づいて開発しました」という説明が含まれていることがあります。

それ自体は全然悪いことではありません。きちんとした理論に基づいてサーベイを作ることは有用です。ただ、少し注意していただきたい点があります。そこで挙げている理論が、実は学術的に古くなっている可能性があることです。

例を挙げます。経営学の教科書にも書かれている「二要因理論」というものがあります。ハーズバーグが提唱したもので、「動機付け要因」と「衛生要因」を見出したものです。動機付け要因とは満足度を高める要因、衛生要因とは、不満足を減らす要因を指します。ところが、二要因理論は提唱された後、方法論に問題があることが指摘されています[3]。

マズローが提示した「欲求階層説」も挙げておきましょう。欲求階層説は、自己実現欲求や生理的欲求など、人の欲求は階層をなしているという考え方です。研修等でもよく引用されます。欲求階層説も追試の結果、うまく再現されませんでした[4]。それどころか、欲求階層説のピラミッドの図は、マズローの提示したものではありません[5]。

このように、よく知られた理論だからといって、それがすなわち正しいというわけではありません。「○○理論に基づいている」と言われた際に、その理論が今でも通用するのかを確認する必要があるのです。

4. 質問項目の表現は適切か

第4の注意点は、「よく考えないまま、質問を加えていないか」というものです。組織サーベイでは、一定の数の質問項目を回答者に投げかけていくことになります。質問項目を作るのは、一見誰にでもできそうな作業に思えます。

しかし、質問項目を作った経験がある人であれば、実は簡単ではないことが分かるはずです。質問項目の作成には専門性が求められるのです。例えば、エンゲージメントを測定するとき、「あなたはエンゲージメントが高いですか?」と直接聞くわけにはいきません。

では、何をどう聞けばいいのでしょう。質問項目を作る際の注意点はいくつかあります。まず、先ほど挙げた信頼性と妥当性が挙げられます。一貫して安定した測定ができ、測定したいものを測定する質問項目を作る必要があります。

私は、企業の担当者から自社で作成した質問項目を見ることがあります。その際によく見る問題があります。ダブルバーレル質問と呼ばれる問題です。ダブルバーレル質問とは、一つの質問に二つの意味が含まれているものです。

例えば、「私は、生き生きと働いており、辞めたいとは思わない」という質問を考えてみてください。この質問には、「生き生きと働いている」と「辞めたいとは思わない」という二つの内容が含まれています。

一つの質問に二つの内容が含まれると回答者は困ります。例えば、「生き生きと働いているが、他に良い会社があって辞めたい」と思っているケースは、どう回答すればいいのか分かりません。あるいは、「生き生きと働いてはいないけど、辞めたいとは思っていない」というケースもあり得ます。

ダブルバーレル質問は氷山の一角で、質問項目の作成は非常に難しいものです。様々な知識と経験が求められます。質問項目を作成する際は、心理測定に精通し、尺度開発の経験を持つ人に依頼するのが良いと思います。またパッケージ型組織サーベイでも、そうした専門家が関与しているのかを確認しましょう。

5. 実施頻度は高くないか

第5の注意点は、実施の頻度は高くないかというものです。組織サーベイの頻度として多いのは、1年に1回というものです。一方で、質問項目を減らして、1カ月に1回など短い間隔で実施する「パルスサーベイ」が、近年人気を博しています。

高頻度で実施することにより、改善に素早くつなげられる点や、定期的な測定により、指標の変化を追える点などが、パルスサーベイが注目されている理由です。ところが、パルスサーベイには運用が難しいという課題があります[6]。

少し想像してみてください。組織サーベイのデータが集まったら、分析した上で、どのような課題があり、どのような対策を打つべきかを考える。その後、対策を実行するための交渉をして、準備が整ったら実行する。この一連の流れを完遂するまでに、どれ程度の期間が必要でしょうか。

組織サーベイを改善に活かすには、早くても数週間はかかります[7]。よほど改善が仕組み化されていなければ、次のパルスサーベイまでに改善が間に合いません。改善が間に合わないうちに次のサーベイがやってくると、回答者は「何にも変わってないのに」「何のために回答してるんだろう」と感じます。

難点はもう一つあります。1カ月に1回の頻度で、エンゲージメントを測定していくとします。すると、先月よりも今月はエンゲージメントが少し高くなったなど、変動に関するデータが得られます。

確かに、短期的には変動が確認できるのですが、長い目で見ると、その人のベースラインに落ち着くという学術的な議論もあります。何となくその日気分が上がらなかった、上司から怒られた後にサーベイを受けたなど、組織サーベイの回答には多様な影響が含まれます。短期的な変動は誤差にすぎないかもしれません。

これらを考慮すると、パルスサーベイを有効に行うには2つの条件があります。一つは、改善のための仕組みがあり、回答データを得たら改善まで迅速に進められるという条件です。

もう一つは、パルスサーベイで確認された変動が誤差ではないかを含めて、時系列データ[8]を分析する技術のある人が、プロジェクトの中にいるということです。高い技術を持つ人がいるのであれば、パルスサーベイの時系列データは強力な武器になります。

6. 意味のある要因にアプローチしているか

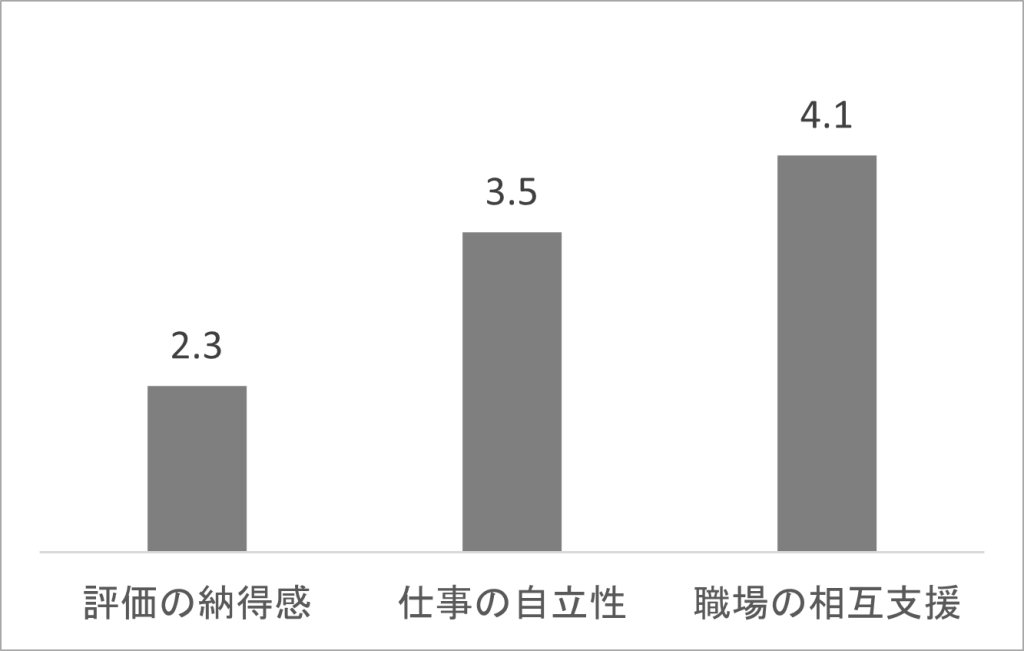

第6の注意点は、組織サーベイで確認された「低い数値」をいたずらに高めていないかというものです。「評価の納得感」「仕事の自律性」「職場の相互支援」という3指標を測定したとします。それぞれ次の平均点が得られました。

この結果が出てきたとき、皆さんならどうしますか。「グラフの中で低い数値の指標を高くするための対策を検討しよう」と考えますか。実は、単純に低い数値を高めればよいのではありません。

詳しい解説の前に、冒頭でお伝えした内容を振り返りましょう。組織サーベイの構成要素を2つ紹介しました。目指すべき人材の状態を意味する「成果指標」と、成果指標を促す要因である「影響指標」です。

成果指標を促す要因に改善を加えなければ、成果指標は高まりません。組織サーベイにおいて大切なのは、ある指標が成果指標を促す要因なのかを確認することです。極端な話、成果指標と関連がないのであれば無視できます。成果指標と関連があり、なおかつ、数値が低いのであれば、高めていく価値があるでしょう。

成果指標との関連を検証するために、統計分析を行うのが有効です。社内で統計分析ができる人がいないかを探しましょう[9]。見つからない場合には、外部に分析を依頼するのが良いと思います。

7. 結果を対策につなげているか

第7の注意点は、組織サーベイの結果が対策につながっているかというものです。組織サーベイを実施したのは良いものの、対策を打てずに終わる企業は少なくありません[10]。

対策につなげる組織サーベイにするために、基本となる考え方があります。「影響指標を高めるために講じるのが対策」というものです。成果指標との関連を検証した影響指標である場合、それを高めることができれば成果指標も高まります。

この考え方を実行に移していくには、影響指標と対策をあらかじめ紐づけておくことが必要です。「上司と部下の関係性」という影響指標を設定したとします。「もし上司と部下の関係性が低いという結果が出たら、1on1を実行しよう」など、具体的にとりうる対策を、組織サーベイの実施前に考えていただきたいのです。

組織サーベイを実施すると、同時に多くの課題が明らかになります。事前に対策を考えていないと、課題の海の中で溺れることになりかねません。

8. 計算方法を把握しているか

第8の注意点は、組織サーベイで用いられている計算方法を知っているかというものです。エンゲージメントを成果指標とする組織サーベイを実施しているとします。どのような質問項目でエンゲージメントを測定し、どのように計算してスコアを出しているかを把握していますか。

質問項目や計算方法をきちんと理解しておくべきです。それらを少し変えるだけでも、異なる数値が出てくるからです。一例を示しましょう。組織サーベイでよく用いられる選択肢に、「当てはまる」「やや当てはまる」「あまり当てはまらない」「当てはまらない」といったものがあります。

選択肢が「当てはまる」から「当てはまらない」の順に並んでいるケースと、「当てはまらない」から「当てはまる」の順に並んでいるケースがあります。驚くべきことに、前者の並び方のほうが得点は高くなる傾向があります[11]。

選択肢の並び方を変えるだけでも値は変わります。そのため、どのような測定の仕方、計算方法でその値を導き出したのかを知らなければなりません。数値に一喜一憂し、本質を見失う可能性もあるのです。

さらに、質問項目を分かっていると、対策を具体的なものにすることができます。先ほど、影響指標と対策の例として、「上司と部下の関係性」と「1on1の実施」を挙げました。上司と部下の関係性を測定するため、「上司は私のニーズを理解してくれている」という質問項目を設けたとします[12]。この得点が低い場合、「部下のニーズを理解するような機会が必要」だと分かります。

9. 他社との比較をしていないか

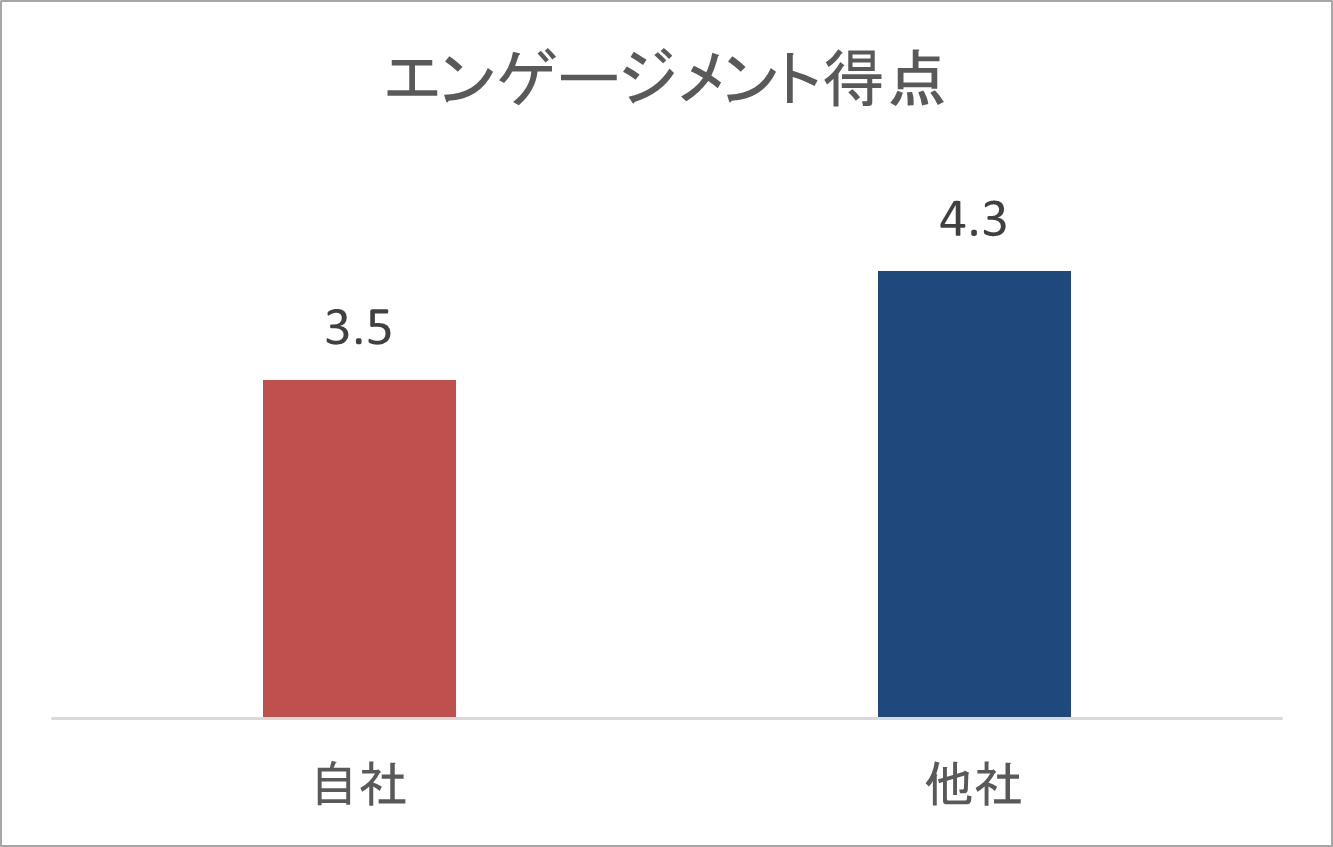

第9の注意点は、他社との比較をしているかというものです。他社と比べて自社はどのような状況なのか、気になるところでしょう。他社比較にはニーズがあり、その機能を押し出す組織サーベイもあります。危機感を喚起して経営者の協力を促すときには有効かもしれません。

ただし、他社比較は取り扱いに注意が必要です。次のような状況を想像してください。組織サーベイを実施した結果、自社のエンゲージメントの得点が3.5点、他社は4.3点でした。さて、どうしますか。なかなか答えにくいと思います。

他社比較は自社の得点が相対的に高いかどうかは分かりますが、なぜそのような差が見られたのかが分かりにくいものです。比較対象となる「他社」には様々な企業が含まれています。多様な人々のデータの集合体であるため、考察が難しいわけです。

こうした限界を考慮すると、他社比較をする際にも「特定の他社」と比較するほうが良いかもしれません。知り合いの会社と同じ組織サーベイを実施し、数値を比較しながら人事同士で意見交換をするという方法です。

10.ローデータを保管しているか

最後の注意点は、手元にローデータはあるかというものです。組織サーベイを実施すると、回答が集まります。そのデータを分析して、アウトプットが得られるのですが、このときに用いられたローデータは、手元にありますか。

ローデータが手元にあると便利です。自社の従業員が業務時間に回答したものがローデータであり、自社で保管しておくのが自然です。しかし、組織サーベイを外部に依頼する場合、自社でローデータを得られない契約になっているケースがあり、注意が必要です。

ローデータがなければ、再分析や追加分析が行えません。さらに、ローデータを保管しておけば、他のデータと組み合わせて分析することもが可能になります[13]。従業員が「回答疲れ」するほど、いくつもの組織サーベイを実施している企業もあります。それらのデータを組み合わせれば、思わぬ発見があるかもしれません。

以上、本コラムでは組織サーベイを実施する上で注意すると良い点を10個挙げ、解説を行ってきました。組織サーベイを行う際の助けになると幸甚です。

脚注・参考文献

[1] 組織サーベイの種類に関する詳細は、次のコラムをご覧ください。人事のための組織サーベイ入門:従業員の心理を可視化し、データ分析に基づいて意思決定する方法

[2] 信頼性と妥当性は奥が深いものです。心理尺度の作り方・考え方:組織サーベイの質問項目作成のポイントで触れているので、そちらも参考にしてください。

[3] Vroom, V. (1964). Work and Motivation. New York: John Wiley and Sons.

[4] Bridgman, T., Cummings, S., and Ballard, J. A.(2019). Who built Maslow’s pyramid?: A history of the creation of management studies’ most famous symbol and its implications for management education. Academy of Management Learning & Education, 18(1), 81-98.

[5] Alderfer, C. P. (1969). An empirical test of a new theory of human needs. Organizational Behavior and Human Performance, 4, 142-175.

[6] パルスサーベイの運用に関する示唆を得るために、次のコラムが役に立つかもしれません。パルスサーベイの科学:高頻度アンケートの分析、限界、対策(セミナーレポート)

[7] Brown, M. I. (2022). Investigating the promise and pitfalls of pulse surveys. Industrial and Organizational Psychology, 15(1), 137-149.

[8] 時系列データとは、一定時間の経過毎に、同じ内容を測定したデータを指します。このようなデータは、同一の回答者の複数時点にわたる回答を紐づける必要がある等、分析の際に注意が必要です。

[9]成果指標との関連を検証する方法として、例えば、「回帰分析」や「相関分析」と呼ばれる分析手法があります。詳細は人事のためのデータ分析入門:「回帰分析~要因を見出すための分析~」(セミナーレポート)、および人事のためのデータ分析入門:「相関」とは何か(セミナーレポート)をご参照ください。

[10] 企業側が従業員に対して組織サーベイの結果を十分にフィードバックしていない実態については、当社が独自に実施した調査があります。詳細は組織サーベイ実態調査 結果報告会:従業員意識調査をもっと有効なものにするには(セミナーレポート)をご参照ください。

[11] Sheluga, D., Jacoby, J., and Major, B. (1978). Whether to agree-disagree or disagree-agree: the effects of anchor order on item response. ACR North American Advances. https://www.acrwebsite.org/volumes/9409/volumes/v05/NA-05/full

[12] Graen, G. B. and Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leadermember exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. The Leadership Quarterly, 6(2), 219-247.

[13] それぞれのデータには取得目的や利用規約があります。しっかりと確認をとりながら分析を進めるようにしましょう。

執筆者

伊達 洋駆

神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。近著に『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)や『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)など。