2022年6月7日

『遊ばせる技術 チームの成果をワンランク上げる仕組み』出版記念セミナー:オンライン環境で部下の自律性を引き出す方法

従業員の自律性を高めるために、目標や役割を定め、自己管理を促すアプローチ。実は、オンライン環境下では限界があることがわかってきました。そのような背景を受け、当社コンサルティングフェロー・神谷俊による著作『遊ばせる技術 チームの成果をワンランク上げる仕組み』(日経新聞出版)が2021年7月20日に出版されました。本書は、オンライン環境における「自律」をテーマに、面白さ・楽しさといったポジティブな感情を活用して自律性を高めるアプローチを提案し、そのために従業員・管理職・人事担当者が実践すべきポイントをまとめています。

本レポートでは、著者・神谷俊と当社代表取締役・伊達洋駆の対談形式により、これからの時代の働き方やマネジメントについて、本書の内容をもとにディスカッションします。

※本レポートは、2021年8月に開催した「『遊ばせる技術 チームの成果をワンランク上げる仕組み』出版記念セミナー:オンライン環境で部下の自律性を引き出す方法」の内容をもとに編集・再構成しています。

登壇者

神谷俊 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー

神谷俊 株式会社ビジネスリサーチラボ コンサルティングフェロー

法政大学大学院経営学研究科博士前期課程修了、経営学修士。株式会社ビジネスリサーチラボにて調査・研究「アカデミックリサーチ」を推進する一方、多様な組織に在籍し、独自のキャリアを展開。自身では株式会社エスノグラファーを経営。また、2020年4月からは、リモート環境における「職場」の在り方を研究する“Virtual Workplace Lab.(バーチャルワークプレイスラボ)”を設立。学術的な知見を基盤に「分断・分散」を前提に機能する組織社会の在り方を構想する。著書に『遊ばせる技術 チームの成果をワンランク上げる仕組み』(日経新聞出版)。

伊達洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

伊達洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役

神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)や『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。

テレワーク環境を「社員は喜び、会社は喜べない」?

伊達:

本日ですが、『遊ばせる技術』という本を巡って、これからの時代の働き方、マネジメントについて、広く様々な論点を出して対談ができればと考えています。

神谷:

有難うございます。まず、私から簡単に本書の提示している問題意識からお話していきたいと思います。

本書は、コロナ禍で「テレワークを、社員は喜んでいるけれど、会社は喜んでいない」という企業役員の方の嘆きからスタートします。

ある企業の実例です。社員の皆さんは「ワークライフバランスが取れる」「仕事が効率的に進められる」といいますが、数値的でみると生産性は落ちている。マネジャーも、新しい企画やプロジェクトを社員から立案・提案できる制度について、提案数が減ったことを心配している。

実際に、「テレワークで生産性が落ちる」という同様の結果は複数の企業で発生しているんですね。例えば、パーソル総合研究所が2021年にリリースした調査結果では、仮にリアル(オフィスで仕事をしてる時)でのパフォーマンスを100%とした時、テレワーク時のパフォーマンスは80%~70%ぐらいとの回答が多いのです。

テレワーク環境は、働く場所や働く時間を共有することができません。そのなかで、求められるのは、成果目標を具体的に提示することです。ゴール地点が見えなければ、お互い離れ離れの状態で、どこに向かったらいいか分かりません。

テレワーク下では、部下・同僚・顧客がどういう状況なのかわかりません。そこで、成果目標は明確に示して、あとは現場に任せていきましょうというのテレワークで成果を上げる基本です。これにより、パフォーマンスの維持、効率性の向上が見込めるはずです。

ただ実際には、先ほどの調査結果にもあるように、多くの企業のパフォーマンスが落ちています。私はこのズレがなんで生まれているのかに関心を持ちました。顧客企業や知り合いの企業に調査をしてみると、成果目標は設定しているものの「ガチガチに管理されている」という管理過剰の問題が見えてきました。

自律を巡る上司と現場のギャップ

管理過剰について、興味深い事例を紹介しましょう。本書の第1章で提示している大手IT企業X社・木村さんの事例です。

この企業は業界の知名度も高く、テレワークもいち早くスタートし、様々な表彰もされている先進的な企業です。テレワーク環境のマネジメントも意識的に進めていて、積極的に「見える化」をしている。

しかし、実際のマネジメント内容を確認してみるとまさに「ガチガチ」の管理がされているんですね。毎週1on1での週目標設定、業務の進捗確認、タスクの整理・優先順位・具体的なアクションまで上司と共有する必要があるなど、管理体制が「しんどくなって」いる状況が報告されています。

さらに、X社では進捗管理システムでこれらの共有事項を緻密に管理を進めています。進捗率が自動計算され、アラートやリマインドが飛んできます。随時、上司から指示を受けている感覚になり、「もう本当やっていられない」とおっしゃるわけです。

木村さんへの管理はテレワーク後に強化されました。今までは自由にできていたんです。テレワークへの移行・システムの導入により、管理が過剰になってしまった可能性があるのです。

興味深いのは、木村さんの上司の黒田課長です。黒田さんは、「テレワークは最高です。私が何も指示してないのに、みんな自律的に動いています」とおっしゃいます。「自律的」という感覚をお持ちなんです、不思議ですよね。木村さんは、過剰に管理されている。黒田さんは、自律的に動いている。真逆の印象を持っているんですね。

上司自身は指示を出している実感を持っていないけれど、部下は(システムの)指示を受けて実質的に管理されている。この認識のズレのようなものが、現場のテレワーク環境の問題として浮かび上がってきました。

注目すべき点は、上記のような状態を「『自律ができている』と認識している」ことです。システム管理に支えられ、To Doリストをこなす。上司の指示は直接受けていないけれど、間接的にはコントロールされている状態。

これを自律と呼んでよいのでしょうか。そして、そのような状態はパフォーマンスにどう影響するのでしょうか。これらのことを踏まえ、本書の第2章では、自律の定義を整理するという話をします。

そもそも自律とは?

神谷:

上図は、内発的動機付けに関する理論研究などを基に、自律のレベルをモデル化したものです。内発的動機付け研究の権威、エドワード・デシは、「自律には大きく分けて2種類ある」と言います。それを踏まえて私が、自律レベルの高い状態を「遊び」、低い状態を「真面目さ」と表現しました。

低い自律は、ルールに従い、義務感を感じて、嫌だけどやらなければいけないものだからやるという状態で、感情的には後ろ向きです。このような状態はセルフマネジメントと言われています。セルフマネジメントを仕事に置き換えると、「真面目さ」が原動力となって仕事を進めていくようなパターンです。

一方で、高い自律は、面白いから・興味があるから・楽しいからやるという状態で、内発的に動機付けられているといえます。セルフリーダーシップとも言われています。

この状態では、関心のあるものを行うため、自分自身で目標設定をし、リソースも動員していきます。やりたいことをやるため、自分を前に進めるようにマネジメントしていきます。

テレワーク環境の管理過剰な状態で、テクノロジーによって仕事を進めている状況だと、自律レベルが低い状態になっているのではないでしょうか。これらは同じ「自律」という表現ではあるものの、全く別物です。峻別し、高いレベルの自律に持っていかないとデメリットや問題が出てくると、本書では述べています。

また、低い自律状態について研究では、緊張感が増し、ストレスを感じやすくなって体調不良になる、あるいはパフォーマンスも低下すると指摘されています。創造性や、他者に対する貢献意欲も低下する状態ですから、生産性は落ちて当たり前です。

生産性を高めようと、システム管理や成果目標の設定、ジョブ型の導入など、管理を高めて定義付けるほど責任意識が強くなります。自律レベルが低い状態で止まり、「面白い」に至らないため、守備範囲の中でしか動かない問題が出てきます。

反対に、自律レベルを高めることのメリットが多く報告されています。例えば、創造性・学習意欲(新しいことを学ぶ意欲)の向上や、職務満足(仕事に対する満足感)が上がり、離職意識は下がります。

さらに、自律レベルの上昇は、タスク・パフォーマンス(与えられた仕事のパフォーマンス)とコンテクスト・パフォーマンス(与えられてない仕事のパフォーマンス)も高めます。自分の仕事と言われずとも、チームや組織に貢献する行動が増えることまで、学術分野で報告されています。

これらのことは、「遊び」のモード(面白いという感覚)へどうシフトさせるが、大変重要だということを示してしています。

どんな仕事が「遊び」になるのかをひも解く2つの理論

神谷:

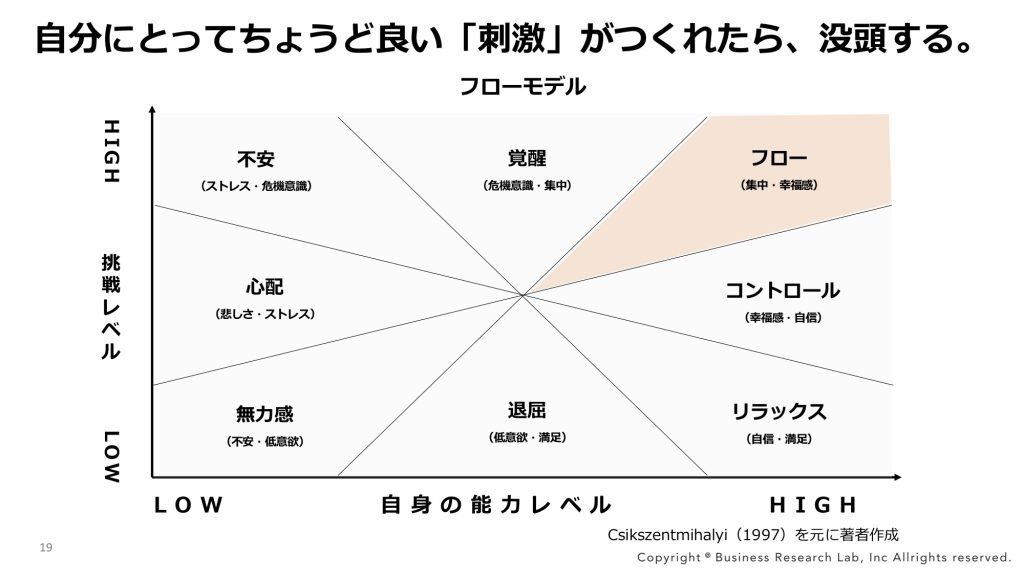

基軸となってくる理論はいくつかあります。ひとつは、著名なチクセントミハイが提唱している「フロー理論」です。

チクセントミハイは、芸術家、ロッククライマー、ダンサー、音楽家など、ビジネス分野以外の人たちを研究対象にして調査をして、フロー理論を提唱しています。今でいうオリンピック選手などが、笑いながら楽しくやっている、「楽しくてしょうがない」とように、没頭している状態に疑問を持ちました。しかも、その状態はパフォーマンスが高く、没入し、集中力も非常に高い。

そのような状態について調査した結果として、フローという概念を構築しています。フロー状態に入るときに何が必要なのかというと、「能力に見合う挑戦が必要」だと彼は言っています。

特に注目して頂きたいのは、「能力レベル」と「挑戦レベル」という軸です。

特に注目して頂きたいのは、「能力レベル」と「挑戦レベル」という軸です。

「挑戦」とは、チクセントミハイの言葉では「オートテリック」、実行目的のようなものです。例えば、上司から「この仕事は難しいぞ」と投げられるのではなく、自分から「やってみたいと思いながら高いハードルを設定する」状態です。

「挑戦」するレベルが、自分の「能力」に見合うものであれば集中状態は起こるし、そこに楽しい感覚、面白い感覚が生まれて、どんどん没入していきます。

他にも、エリスという研究者による「最適覚醒水準」についての研究があります。人間は自分にとって最適な刺激が生まれると、面白い感覚が生まれてきます。要するに、遊びのモードに入ることができます、ということです。

刺激の例としては、新しさ、面白さ、難しさ、程よい緊張感、程よい使命感などです。これらの刺激が強過ぎてしまうと、不安や恐怖心に駆られ、思うようにパフォーマンスができず、面白くなくなっていく。反対に、刺激が低過ぎると、飽きて全然面白くない。ですから、「自分に合った刺激を探すことが重要」とエリスは言っています。

「遊び」を生み出す5つのポイント

神谷:

前述の両者は共に、「自分に合った難しさ・新しさをどう見つけていくのかが大事だ」と述べています。これを作り出すために必要なポイントを書籍の中でいくつか挙げています。

1つ目が、「オーナーシップ」です。自分ごと化ができていない、人から押し付けられた挑戦、人から押し付けられた刺激は、楽しめないということです。自分で仕事の中で刺激を作り出す、自分に合った刺激を作り出すことが非常に大切です。

2つ目が、「インプット」です。仕事の刺激を生み出すために、いつもの仕事を違う角度・論点で見る必要があり、それを生み出すための前提として不可欠なのです。

3つ目が、「アクションと面白さの順番」です。「面白くないからやらない」「面白い仕事・やりたい仕事がない」という人は多いですが、内発的動機付けやフローの考え方を参照すると、面白さはアクションの後で生まるものです。とりあえずやってみると面白くなってくるため、アクションを起こさなくてはいけません。

4つ目が、「学習」です。学習は楽しさと連動性が高いものです。新しいもの・新しい分野を知る状況が作られると、「楽しい」感覚が生まれる。そして自己効力感も高まり、モチベーションが高まります。

5つ目が、「成果」です。成果とは、役割を果たすということです。成果が出ていないと、遊びは持続しないと考えています。成果が出ていないと「堕落」と捉えられ非難されるため、遊べなくなります。また、成果は真面目さともつながっています。真面目さと遊び、この両方のナイーブなバランス取りつつ、どう遊びを作っていくのか。本書ではその方法を提示しています。

「遊び」が醸成される2つの過程

神谷:

仕事としての「遊び」が生まれる過程のひとつとして、「ジョブ・クラフティング」、自分自身で仕事を作り変えていくことが挙げられます。

インプットし、刺激を受け、実行したことから学びを得ると、面白さが徐々に生まれます。自分が取り組むべき内容や一緒に仕事をする相手は、随時変更できるはずです。本書では、自分に合った面白さを作り上げ、仕事を「クラフト」しましょうと提言しています。

もう一つの過程が、「マネジメント」です。部下の全員が自律的に面白く仕事をしているような状態は、あまりないはずです。そのため、本書では、部下が今どんな状態か整理し、それぞれの部下のタイプに合わせて、マネジメントしていきましょうと提言しています。

管理の背景にある「不安」をどうするか

神谷:

ここからは、伊達さんとの対談でさらに理解を深めていければと思います。

伊達:

まず注目するのは、木村さんと上司の例です。上司が部下を細かく管理したいと思うのはなぜでしょうか。テレワークが始まる前は、なぜそこまで細かく管理していなかったのでしょうか。

神谷:

理由は、信頼することができていないからかもしれません。そして、それゆえに不安だからなのでしょう。信頼とは、自分がリスクを負ってまで、相手を信じる行為です。黒田さんは、「木村さんがパフォーマンスを発揮しないリスク」を受け入れることができず、木村さんを信じられていないのです。だから、不安を解消したくなる。ゆえの管理ですね。

伊達:

裏を返せば、物理的に場を共有している対面の状況だと、不安ではなかったということでしょうか。

神谷:

そうですね。オフィスに来て目の前に居さえすれば、仕事をしていると思えますよね。だから、リスクは知覚しにくい。不確実性がある程度下がって、安心感を覚える状態だったのかと考えています。

伊達:

とても面白いです。実際に作業を細かく見ているわけではないが、目に入ってくれさえすれば「まあ、いっか」と、安心できるわけですね。

神谷:

「一緒に働く」「場を共有する」ことは、1つのマネジメントのアプローチとして、これまでの時代で用いられてきました。メンバーと顔の見える環境で、お互いの状況や感情を察し合うなど、非言語情報で理解して安心感を得てきました。それができなくなったことが、不安をあおる要因でしょう。

伊達:

物理的な場を共有しないテレワーク環境下でも、木村さんの上司が不安を管理という形で解消しないことが重要ですね。そのために木村さんの上司に何ができるでしょうか。

神谷:

「信頼を育てるアプローチ」、つまり「任せていいだろう」という期待を高めるアプローチが必要です。また大前提として、本人がどう考えて進めているのかといった内面の理解や、管理を弱めてもうまくいくことを部下も上司も学んでいく必要がありますね。

伊達:

上司側が「この部下に任せても大丈夫」という成功体験の蓄積が必要ですね。ところで、不安を管理で解消するのではなく、信頼に駆動されたテクノロジーというのは、実現可能なのでしょうか。

神谷:

現状、サービス提供されているテクノロジーは、不安解消型テクノロジーに偏っています。例えば、サボっていないかを感知するようなものなどです。キーボードを触っている・触っていない時間が一定継続するとアラートが出るなど、コントロール過剰なサービスに偏重していると感じます。

ただ、信頼を促すようなテクノロジーということになると、まだ目にすることはありません。そもそも数値化・「見える化」を進めることは、信頼の醸成には逆効果のことが多い。すぐ手に入る安心は、信頼を育てないんですよね。

伊達:

逆に言えば、信頼に駆動されたテクノロジーを実装できた企業は、新しい領域を切り開ける可能性があるのかもしれませんね。

神谷:

そうですね。同じテクノロジーでも、使い方によっては信頼の醸成に寄与できます。互いの状況を共有し、信頼を高めていこうという使い方です。

伊達:

例えば、チャットツールも、「何時何分にこの仕事をしています」と報告するのと、単純にコミュニケーションを楽しんでやりとりするのでは、同じツールでも意味合いが違ってきますね。

「遊び」の負の側面とどう向き合うか

伊達:

私は今、創造性の「負の側面」に関する研究について調べています。例えば、カンニングの画期的な方法を編み出した場合、それは創造的ではありますが、結局カンニングはしてしまっています。

「遊び」にも、これと同様の観点が含まれているのではないでしょうか。「遊び」をしていると、様々な方向に人々は走っていけます。その中には、ネガティブな方向もあるかもしれません。こうした事態にどのように対処していくと良いでしょうか。

神谷:

遊びの研究のなかでも、「遊びの堕落」が指摘されていました。どういう時に、創造的な活動が「堕落」をするかというと、それは反社会的な行為になったときです。

例えば、遊びの種類として「酩酊」というものがあります。幼児が、頭の中でぐるぐるとその場で回って、クラクラするのを楽しむ。これが行き過ぎると反社会行動となり、遊びでは済まされなくなる。アルコール依存症や、家庭内の役割や仕事を全うできない状態になります。社会貢献性の部分を、ある程度担保しておかなければいけません。

あるいは、社会的な観点から見てネガティブに見えるのであれば、そこはポジティブな意味付が必要だと思っています。周囲に、「彼は今、○○の実験をしている。××に見えるリスクがあるかもしれないけが、本質は別にあり、学習が必ず生まれるので、上司としては許容している」とプロデュースするのです。

「遊び」を誰がどこまでプロデュースするべきか

神谷:

もし、「遊び」が許容されない組織なのであれば、遊んでいる人を周囲から心理的・物理的・時間的に隔離することも重要だと思います。周りとの境界線がなく、公衆の面前で「遊びんでいる」内容をプレゼンテーションすると批判が集まるでしょう。公式的な場で、個人的な興味に没頭すれば、どうしても指をさされる。ならば、個人が「遊び」に没頭しやすい「遊び場」が必要です。組織のなかに、戦略的に「境界」を作ると良いのでしょう。

伊達:

遊ぶ人材の周りに政治的な正当化が上手い人がいて、なおかつ、その人が遊ぶ人材を批判の矢面に立たせないようにできると良いですね。

神谷:

また、本人のオーナーシップをつぶさないような関与が求められます。「それでは駄目だ、もっとこうしなさい」などの問いかけでは、オーナーシップは死んでしまいます。「どうしたらいいと思うか」「社内でこういう批判があるがどうすべきと思うか」などと問いかけ、自分自身で調整させるように促すのが良いでしょう。

伊達:

「遊び」は放っておいたら成立するものではなく、環境を丁寧に設計し、また維持していく必要があるということがよく分かりました。ありがとうございました。

(了)